速水健朗さんの新刊『東京β――更新(アップデート)され続ける都市の物語』の刊行を記念して、「はじめに」と「第3章 東京のランドマーク変遷史――東京タワーからスカイツリーへ」を大公開!

6月3日19時よりHMV&BOOKS TOKYOで刊行記念イベントもあります。気鋭の宗教学者・岡本亮輔さんと観光都市TOKYOをめぐるトークです。観覧フリーなので、ぜひお立ち寄りください。

速水健朗さん×岡本亮輔さんトークイベント 〜観光都市TOKYO、過去から見るか? 今から見るか?~ ※このイベントは終了しました

江戸の騒々しさが残る浅草六区の塔

パリのシンボルであるエッフェル塔が完成したのは1889年のこと。当時、これを設計したエッフェルは、人類が近い将来、鉄でできた住居に住む時代が到来するだろうと予測し、鉄でエッフェル塔を建造し、自らその中で生活をするという試みを実際におこなった。

エッフェル塔が鉄の住宅という近代化を象徴した塔であるように、都市のランドマークからは、それが誕生した時代の特性やランドマーク自体が持つ象徴性を見出すことができるはずだ。

東京タワーは、テレビ放送が始まった時代に、テレビの電波塔として誕生した存在であり、電気メディア時代の象徴として見ることができる。だが、東京スカイツリーは、衛星などで難視聴地域の対応も可能な時代にあそこまでの巨大な電波塔は必要がないという意見も聞こえていた。東京スカイツリーは何の象徴なのだろう?

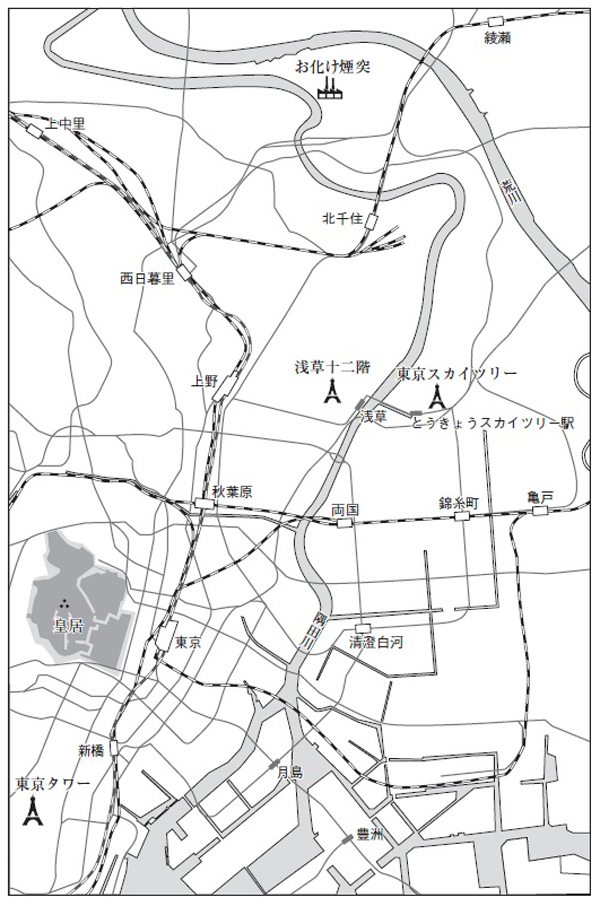

ここでは、時代を追って東京に誕生したランドマークである「浅草十二階」「お化け煙突」「東京タワー」「東京スカイツリー」という4つの「塔」に注目し、それらが登場した時代とそれがつくられる必然性、そしてそれらの塔が象徴するものが何であるかを探索してみたい。

明治時代の東京におけるランドマークは、エッフェル塔完成の翌年に当たる1890(明治23)年に完成した浅草凌雲閣、通称「浅草十二階」(以下、十二階)である。

この建物は、当時では圧倒的な52メートルという高さを誇っていた。ただし、規模で言えば、竣工当時312.3メートルだったエッフェル塔の約6分の1と小さなものにすぎなかったのだが。

この浅草十二階が建てられたのは、ひょうたん池のほとりで、「浅草公園6区」(通称浅草6区、現在の台東区浅草2丁目)に隣接した場所。浅草六区といえば、見世物小屋である。玉乗り、剣舞、生人形(精巧な等身大の人形による劇)などの出し物や曲芸だけにとどまらず、妖しげな蜘蛛男やろくろ首といったゲテモノ趣味の催しなども人気を集めていた。

明治から大正にかけての浅草は、江戸時代の猥雑さを残した庶民の盛り場だった。6区という区分けは、1884(明治17)年に始まった浅草寺境内の整備事業によって生じたものだ。このときに浅草公園は、1区から7区までの7つの地域に分けられた。

『都市のドラマトゥルギー ―― 東京・盛り場の社会史』の著者である吉見俊哉は、「江戸以来の見世物性をなるべく除去」しようという整備事業の趣旨の下、見世物小屋を「付属地」に「封じ込め」たのが「六区」だったと説明する。浅草の公園整備の目的は、浅草を近代的都市化させようという趣旨のものだったが、浅草の近代化とは相容れない猥雑さが、人混みを生んでいたのである。

乱歩の小説に登場する凌雲閣

江戸川乱歩の小説「押絵と旅する男」には、浅草十二階が登場する。この短編が発表されたのは1929(昭和4)年、その6年前の1923(大正12)年の関東大震災によって十二階は半壊し、爆破して解体されている。本小説は、実物がすでに存在していない時代に書かれたものだ。

男は、富山の魚津に蜃気楼を見た帰りの汽車で向かいに座った「魔術師のような風采」の男から身の上話を聞く。その魔術師風の男は、自分が若い頃、まだ浅草十二階ができて間もない時代に起きた出来事を話し始める。

男は日本橋の呉服屋の息子である。彼には兄がいるが、いつもふさぎ込んでいる。兄は、毎日どこかへ出かけていく。あるとき、男は兄の後をつけてみた。

呉服屋があったのは、日本橋。日本橋は、当時の商業の最大の中心地であり繁華街である。日本橋通りを上野行きの馬車鉄道に乗る兄を、男は人力車で追いかけた。そして、上野から浅草までは歩いた。そんな尾行の末にたどり着いた先が凌雲閣、つまり浅草十二階だった。兄は、そのてっぺんまで薄暗い階段を昇っていく。浅草十二階には、日本初の電動式エレベーターが設置されていた。設置したのは、当時、まだ電力事業を始めて間もない「東京電燈」である。

『浅草十二階 ―― 塔の眺めと〈近代〉のまなざし』 の著者である細馬宏通は、「浅草十二階は電燈会社にとって格好の宣伝の場」だったと指摘する。浅草十二階が建てられた理由は、エレベーターの宣伝のためだった。さらに言えば、東京電燈は、電気の一般需要を増やし、ビジネスとして拡大させるためには、電気のある生活を世間に知らしめる必要があると考え、この体験のための場所としてこれを建設したのである。

だが、利用者にとってはあくまで浅草十二階は、眺望を見るための塔だった。10階から上の階は、展望室になっており、最上階の12階には望遠鏡が備えてあった。小説の中では、展望台からの眺望はこう記される。

雲が手の届きそうな低いところにあって、見渡すと、東京中の屋根がごみみたいに、ゴチャゴチャしていて、品川の御台場が、盆石の様に見えて居ります。目まいがしそうなのを我慢して、下を覗きますと、観音様の御堂だってずっと低い所にありますし、小屋掛けの見世物が、おもちゃの様で、歩いている人間が、頭と足ばかりに見えるのです。

浅草から品川はずいぶんと遠いように思うが、まだ高層建築物がない当時は、52メートルの塔を遠くから眺めることができた。まさに東京のランドマークだったのだ。

男は、兄に浅草十二階に通う目的を問いつめる。兄が言うには、かつてここから遠眼鏡で見た美しい娘が忘れられず、毎日毎日展望台から遠眼鏡で娘の姿を毎日探すようになったのだという。そして、兄はこの日、ついに件の娘の姿を探し当てた。2人はあわてて石段を駆け下り、目印の松の木の下へ行くと、そこでは露天の「からくり屋」が商売をしているだけで、娘の姿はなかった。だが兄は、その娘を見つける。その娘は、からくり屋の「覗き絵」の中にいた。兄が境内で見た美しい娘の正体は、「覗き絵」の中の押絵だったのだ。

だが兄は、あきらめきれない。そして、弟に頼み事をする。遠眼鏡をさかさにして自分を覗いてくれというのだ。実際にそうすると、不思議なことに兄は「二尺」くらいのサイズになって押絵の中に入ってしまった。「魔術師のような風采」の男は、この押絵を持って旅をしているのだという。

映画『吉原炎上』(1987年)で描かれた1911(明治44)年の大火の際は、十二階の展望室からその様を見ようとする人々が押し寄せたという。その頃の吉原は格式が高く、遊女と遊ぶにも段階を踏む必要があったが、「十二階下」はもっと気楽に、安く遊べる場所という役割を担っていたようだ

吉見は『都市のドラマトゥルギー』の中で、当時の浅草に集っていた人々の社会階層について、おおよそ以下のように考察している。「〈浅草的なるもの〉」を構成していた人々とは、明治末期から大正にかけて下町一帯に集中していった「都市下層民」であった。彼らは、貧した地方から東京に仕事を求めて来た流入者たちで、「日雇・土方から車夫・運送業」など多様な職種から構成されていた。当初は東京全域に点在していた彼らは、明治の中頃から「下谷・浅草区」に集まりだし、明治の後半から次第に「本所・深川区」といった下町に集中して住むようになり、「貧民窟」を形成したのだ。そんな彼らの娯楽を一手に担っていたのが、当時の浅草だったのだ。