†防毒マスクの女生徒たち

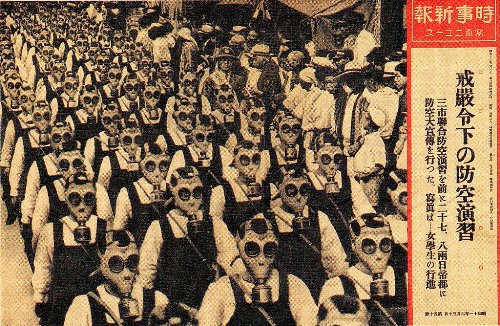

戦時下、特に日中戦争以降あたりからのグラフ雑誌や写真ニュースの類を見ていていつも気になるのが、防毒マスクと若い女性たちの組み合わせである。その中で最もよく知られるのが1936(昭和11)年6月、東京市連合防護団主宰の防空イベントに於ける日本女子体育専門学校のガスマスク行進である。(図5)

このイベントに限らず女学生以外のガスマスク行進や訓練は当然あったが、堀野正雄によるこの写真は制服とマスクによって固有性を消去された行進という点で、翼賛体制下の「共同」のあり方の不穏な予見となっている。

前回のエッセイでは、太宰治の「女生徒」のヒロインが「強い力」で行く先を示されることを待望することを言わばファシズムへの期待感として意味付けた。

この小説「女生徒」は実在の女性の日記が全編にわたって下敷きになっていることは知られている。有明淑という当時洋裁学校に通っていた1919(大正8)年生まれの恐らくは太宰ファンの女性のもので、1938(昭和13)年4月から8月までの日記が一冊のノートに書かれ、それが太宰の許に送りつけられ「女生徒」の下敷きとなったのである。1919年生まれ、ということは1936年の防毒マスクの行進の時、17歳のまさに「女学生」であった世代である。無論、有明淑が行進に加わったわけではない。

太宰が彼女の日記を小説に書き換える中で、徹底して行ったことは有明淑という女性の固有性の剥奪である。

日記を読んで確かめられるのは彼女が明確な政治的な意志を持った女性である、ということだ。例えば南京大虐殺を題材とした石川達三『生きてゐる兵隊』を読み、その掲載誌が即日発禁となったことを憤っている記述があるが、そのくだりは全く小説に反映されていない。

そして彼女の固有性の消去が最も端的に見られるのが、前回引用した以下のくだりである。再度、引用する。

けれどもここに書かれてある言葉全部が、なんだか、楽観的な、この人たちの普段の気持とは離れて、ただ書いてみたというような感じがする。「本当の意味の」とか、「本来の」とかいう形容詞がたくさんあるけれど、「本当の」愛、「本当の」自覚、とは、どんなものか、はっきり手にとるようには書かれていない。この人たちには、わかっているのかも知れない。それならば、もっと具体的に、ただ一言、右へ行け、左へ行け、と、ただ一言、権威を以て指で示してくれたほうが、どんなに有難いかわからない。私たち、愛の表現の方針を見失っているのだから、あれもいけない、これもいけない、と言わずに、こうしろ、ああしろ、と強い力で言いつけてくれたら、私たち、みんな、そのとおりにする。誰も自信が無いのかしら。

(太宰治「女生徒」)

自分の意志を持たず、ただ自分に根拠などなくていいから力強く行く先を示してくれる「力」を期待するこのくだりは、やはり「女生徒」が戦時下の小説たる由縁であると思える。

しかし、元の「日記」にはこうあるのだ。

これに書いてある事はが本当にの気持であるならば、嬉しくなる。 何故つて

書か

此の人達が望んでゐられる様に、私達がなつてゐいつたなら、何処までも見守り、導いていつてくれるだろうか。

例をとれば、個性の事だけれど、自分のもつとも大きいよいと思ふ個性を伸ばす場合、眞劍に、私の達の爲めに力になつてくれるだろうか。(世間には、大部分の人達はが、こゝに書いた人々の考へ方と違ふ様に思はれる)

(有明淑「日記」、青森県立図書館青森県近代文学館『資料集 第一輯 有明淑の日記』2000年、青森県文学館協会)

「女生徒」も「日記」もこのくだりはある婦人雑誌の記事への感想なのだが、ここで有明が言っているのはこういう大人たちは彼女の個性を伸ばすために力になってくれるだろうか、という疑問である。つまり太宰は、自分の「個性」を伸ばしたいと考える有明の記述を「強い力で言いつけてくれ」ることを期待すると言う、正反対の意味に書き換えているように思える。個人としての彼女が消され、共同的な「強い力」に従う「女学生」がそこに生まれてしまう。

その意味で堀野の写真と太宰の日記は、同じ主題を描いているとさえいえる。

†マスクによって統制される人々

その堀野の写真の影響というわけでもないだろうが、防毒マスクと女性という主題は行列以外にも様々な形で報じられる。例えば「一人一個」を目指し防毒マスクの増産に励む女性行員の記事(「アサヒグラフ」1941年10月15日号)は、コロナ禍、マスクを粛々と手作りした航空会社のCAという美談を彷彿させもする(図6)。この「一人一個の常備」の語が示すのは、戦時体制づくりが「毒ガス」という見えない恐怖を扇動することで準備されていたという事情だ。したがって隣組は表向きは防災・防空として組織され、当初は毒ガス、途中から焼夷弾に防災の対象が変わる。

その見えない恐怖を煽り、人々が統制に従う真意をつくり、その解決策としてマスクの配布を行うという政策はアベノマスクより功を奏したのか、「マスクによって統制される人々」の表象として防ガス女学生はモチーフとして反復された、といえるかもしれない。

そう考えた時、同じように写真雑誌の類をめくっていくと女学生の統率をとった行進や体操の写真がこれも反復して使われることの意味も見えてくる。

例えば東京家政学院の新科目「軍事教練」について報じる記事(「アサヒグラフ」1941年1月29日号)では、銃を背に「ファシスト型の帽子」「紺色の制服」で整然と行進する「女学生」のグラビアが掲載される。キャプションには「制服がそのまま非常時色の濃い女性訓練といった格好である」とある。ここでは防毒マスクが「ファシスト型の帽子」に置換されているように思える(図7)。

同様にボートを漕ぐ女性、あるいは雨傘体操を賜わる女子児童と「アサヒグラフ」に限っても「女子」が多いのは雑誌をつくる側の男性目線だけでなく、女性が「日常生活」に於ける「共同」の担い手であるからだ。しかし、堀野の写真にせよ、その他の集団行動をとる女学生写真にせよ、もう一つ気にしていいのはその「美学」である。言い方を変えれば、彼女たちの身体性に国家が求めている美学である。