1 バウハウスへ招聘

画家カンディンスキーは1914年の第一次世界大戦勃発以来祖国ロシアに一時帰国し、革命後の芸術行政に参加していたが、その後1921年末には再び祖国を離れて、ドイツの首都ベルリンへ移った。故ニーナ夫人によると、革命政権下でベルリン行きのヴィザが取れたのはバウハウスから招待されたからであったという。この招待はバウハウスへの招聘ということではなく、一時的な訪問であったと考えてよい。バウハウスへの教員としての招聘は、ベルリンへ着いたカンディンスキーがバウハウスで教えていた親友クレーに「是非ヴァイマールを訪れたい」と書き送ったことから始まったのであって、1921年のロシア滞在中に招聘へのきっかけがあったとは考えられない。「バウハウスへの招聘は,ヴァイマールの友人たちのお陰であった」とグローマンが書いているのは、おそらくクレーらが熱心に話を進めたことをいうのであろう。いずれにせよ、これを聞いたグロピウスが翌1922年3月にベルリンでカンディンスキーに会い、バウハウスへの招聘を申し入れたのである。カンディンスキーについてはグロピウスの友人で、芸術労働評議会時代の仲間であるタウトやべーネが関心をもっていたから、グロピウスもカンディンスキーの仕事については知っていただろう。結局、彼はグロピウスの招聘を受け入れ、6月に着任することになる。

しかし、カンディンスキーがバウハウスについて知ったのは実はこの時が始めてではない。カンディンスキーはロシアにおいて外国の情報収集を目的としていた国際事務所の所長となったとき、バウハウスの情報をすでに得ていたのである。彼は11月グループや芸術労働評議会について,更にはバウハウスについても知っており、それらについて紹介の記事を雑誌『芸術の生命』に書いているという。彼がベルリンへ着くなり、ヴァイマールを訪れたいと書いたのは充分理由があったのである。彼自身すでにミュンへン時代に諸芸術の表現手段を共有するような総合芸術を考えており、それが建築家グロピウスの「大いなる建築」の下における総合芸術ではないとしても、バウハウスのような新しい実験教育には大いに関心を持っていたに違いない。カンディンスキーは1920年にロシアにおいて「芸術文化研究所(インフク)」という名の芸術科学の実験工房を計画したが、その案にはバウハウスとはまた違ったカンディンスキー独自の総合芸術案が見られる。グロピウスがバウハウスの教育課程(教程)を、有名な円環の教程にみられるように、材料の取扱いと形態論との両輪の上に組み立てたのに対して、カンディンスキーは研究所における研究計画を諸芸術のメディアとその心理的な効果の上に形成している。グロピウスが諸芸術の統合を、中世の教会堂をモデルにして、建築の翼の下に行ったとすれば、カンディンスキーは芸術心理の科学を夢見て、絵画、彫刻、建築、音楽、舞踏、詩の表現手段を――色彩=ヴォリュームの形態、空間=立体的形態、立体=空間形態、音と時間の形態、時間と空間の形態、声の響きと時間の形態といった――それぞれの形態に基づいて分析することを提案している。これはおそらく、ロシアの芸術政策改革案には「大いなる建築の翼の下への統合」という理念がないと書いたグロピウスの批判に対するカンディンスキーなりの答であったとも考えられる。カンディンスキーにとって「新しい芸術王国」の理念は建築ではなく、抽象絵画という精神王国にあったのである。

2 『点と線から面へ』

カンディンスキーのバウハウスにおける成果のひとつに本書『点と線から面へ』がある。はしがきによれば、本書は「『芸術における精神的なものについて』を組織的に継続させたもの」であり、「第一次世界大戦の開戦当時の3カ月に……作成し」、その後「ほぼ10年の間そのままにしてあった」ものだという。しかし、これは、本書がバウハウスにおける授業のノートではないということではなくて、ほぼ10年間手をつけずにいた資料をもとにバウハウスで授業を行いながら、内容を充実させていき、その精髄をまとめたのだということであろう。それははしがきの日付1923年からも、また上述の「上級講義」の内容を見てもわかることである。こうして本書の執筆は1923年から始められ、完成したのは最後の頁を飾っている三作品「親しい便り」(1925年4月)、「小さな赤い夢」(1925年5月)、「黒い三角形」(1925年6月)の制作年月以降ということになる。

本書の標題は1925年のバウハウス叢書のちらし広告によると『点、線、平面』として計画されている。これが執筆再開の際のものか――もしすでに標題がつけられていたとすればだが――どうかはわからない。それは刊行前の1926年のちらしでも変更されていない。おそらく刊行に際して最終的に『点と線から平面へ』と決められたのだろう。原題『Punkt und Linie zu Fläche』は「平面に対する点と線」とも訳せるだろうが、本書の構成から考えて「点と線から平面へ」とするのがよいと思う。カンディンスキーも「点、線、平面」という並列よりも構成的な「点と線から平面へ」のほうを採用したのかもしれない。本書の特色のひとつは、リンゼイとヴァーゴも書いているように、前著『芸術における精神的なものについて』が色彩論に重点を置いているのに対して、本書では形態論に重きを置いていることである。その点で、本書は『芸術における精神的なものについて』を継続したものということができる。そのことは、本書の最後に上述の三点の絵画作品を掲載し、点、線、平面といった絵画要素の分析で終わることはなく、分析から始まって、目標が作品という総合にあることを示しているという点でも言えることである。本書はバウハウスにおける授業の特徴である基礎教育のテキスト的なものではなく、目標は――「絵画要素分析論のために」という副題にもあるとおり――絵画教育のための、本格的な芸術論なのである。ただ、方法論として分析的なアプローチを採用したということなのである。

しかし、まさにこの点において、本書はやはりバウハウス教育の成果であった。1920年代という幾何学的構成主義の時代の産物であったといわざるを得ない。カンディンスキー自身はその後ロシアにおいて展開する唯物論的な構成主義、生産主義に賛成しなかったが、造形的にその影響を受けたことは作品の上からも明らかである。神秘的な精神性よりも科学性を重視する構成主義は,彼がミュンへン時代の『芸術における精神的なものについて』の「内的必然性」に換えて「緊張」という物理学用語――日本語に訳せば「張力」とでもいえよう――を使用するようになったことでもわかる。それゆえ、本書で使用されている「Grundfläche」は一般的な「基礎平面」というよりも,ゲシュタルト心理学で「図」に対していう「地」の平面、つまり「地―平面」と訳すほうが相応しいと考えられる。

こうして、本書は『芸術における精神的なものについて』に始まるカンディンスキーの絵画論をしめくくるものだということができる。しかし、芸術論として完結したかというと、それは必ずしもそうではない。1925年のバウハウス叢書のちらし広告には彼の著書として『紫』というのが予定されている。これは結局刊行されなかったが、1927年の機関誌『バウハウス』第3号にその一部(第6場)が掲載され、それがすでに1914年の夏に書き上げられたと注記されている。『紫』は「ロマンチックな戯曲」とあるが、内容からは1909年の音楽劇『黄色い響き』、『黒白の響き』、『緑の響き』の系統に属する音楽劇の作品である。これは舞台芸術に対するカンディンスキーの関心がミュンへン時代以降も持続していることを示しており、彼の芸術論は最終的には総合芸術論として完結されるべきだったことをも暗示しているのである。

3 『点と線から面へ』と「バウハウス叢書」

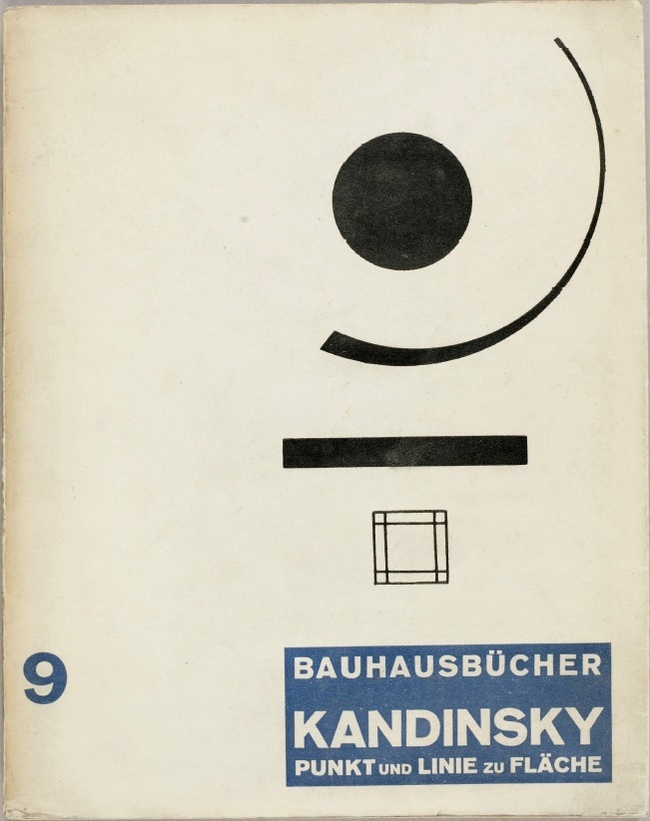

本書はもともと、「バウハウス叢書」第9巻として刊行されたものである。原著「まえがき」は1923、1926両年となっているが、刊行されたのは1926年である(第1版)。1928年には内容を変えないで第2版が刊行された。この第2版に基づいた日本語版『点と線から面へ』が1995年中央公論美術出版から日本語版「バウハウス叢書」第9巻として刊行された。本書はこの第9巻『点と線から面へ』を新たに文庫版化したものである。

原著のほうはその後バウハウス卒業生の画家マックス・ビルの編集でベルンのベンテリ社から第3版(1955)が刊行された。さらに1960年代には「新バウハウス叢書」がハンス・ヴィングラーの監修でマン兄弟社から刊行されたが、これは旧叢書の再刊ではなく、より広く建築、デザイン関係書を含めた新しい構成となっており、『点と線から面へ』はそこには入っていない。おそらく直前にベンテリ社版が刊行されていたためだと思われる。ベンテリ社版『点と線から面へ』は1959年以降も刊行され、1986年には新書版となっている。このベンテリ社1955年版に基づく日本語訳が1959年美術出版社から「カンディンスキー著作集2」の『点・線・面』(西田秀穗訳)として刊行されている。

ベンテリ社版(1955)にはマックス・ビルが序論と補足注釈を付している。とくに補足注釈では『点と線から面へ』における平面内部の重量配分については当時としては非常に優れた分析であると高く評価している。一方、そこで用いられている用語とその意味が1926年当時はまだ未確定、流動的であり、とくに形態論については検討、補充を要するとして、オストワルトやクレー、ファントンフェルローらの仕事を紹介している。しかし、カンディンスキー自身もその後理論を修正し、用語を変えたことも指摘している。「抽象芸術論考」(1931)、「抽象絵画」(1935)、「具体芸術」(1938)などを見ると、カンディンスキーは当時一般的だった抽象絵画や無対象絵画に対して実在絵画、具体絵画といった用語を使用して、抽象絵画についての思索を続けており、デ・ステイルにより提唱され、ビルも属する具体芸術に共鳴したこともあったことがわかる。

原叢書「バウハウス叢書」のブック・デザインはモホリ=ナギが監修し、「点と線から面へ」の巻はカヴァーも含めてハーバート・バイヤーが担当した。使用した活字はベルトルト社のアクツィデンツ・グロテスク(1896)で、表紙や内扉におけるゴシック体によるタイポグラフィは「バウハウス叢書」、そしてバウハウス全体のデザインを代表するものとなっている。同じゴシック体は本文見出しや小見出しにも使われており、本文はその明朝体によって組まれている。叢書の表紙カヴァー・デザインはアドルフ・マイヤー、オスカー・シュレンマー、テオ・ファン・ドゥースブルフらがそれぞれ自分の巻のために手掛けたが、「点と線から面へ」ではカンディンスキーではなく、上述のようにバイヤーが行っている。バウハウスではバイヤーやヨースト・シュミットが1925年末から、大文字、小文字の機能は同じだとして、大文字を廃止し、小文字だけを使用するようになったが、「点と線から面へ」ではまだ実施されていない。頁内の挿図レイアウトや欄外小見出しの配列を左右に振るというのもバイヤーのデザインであり、今回の文庫版でも出来る限りそれに倣った配列として、原著の雰囲気を残そうとした。

2019年、バウハウスは創設されて100年を迎える。それに先だって発行される本文庫版によって、閉校までバウハウスに在籍したカンディンスキーの「科学的な」芸術思考が再考されことを願っている。