†戦時下の日常の言葉「隣保共助」

このように「自助・共助・公助」の来歴を丹念に辿るだけでも、興味深い推移が明治から現在まであるのだが、ここでは、もはやコロナ下なのかポストコロナなのか判然としない「今」と、戦時下を対比した前回のエッセイの続きとして、少し戦時下の「共助」について考えてみたい。

戦時下に於ける「共助」の代表的な使われ方は「隣保共助」である。

その用例は翼賛体制の「日常」「生活」の構築の場としての隣組プロパガンダのツールとして知られる「翼賛一家」にもしばしば見られる(図3)。まさに「日常」語と化していることがうかがえる。

図3「隣保共助」は「翼賛一家」でも繰り返し使われた。(上)小泉紫郎「白熱の大鉄傘」(「アサヒグラフ」1941年1月29日)(下)加藤正春「隣保共助」(1940年12月13日)

昭和前期、その「隣保共助」が、あからさまな政治的な意味において用いられるのが、世界大恐慌を受けて逼迫した農山漁村への政策である更生運動においてである。近代を通じて農山漁村に入り込んだ資本主義経済は村民が生業を行う上で借入金を抱えさせる結果となり、その債務が恐慌によって露呈したのである。娘の身売りや、肥料を食べるというしばしば語られる生活の困窮の背後にあったのは、負債による経済破綻であった。それを当時の政府は、「隣保共助ノ精神」で解決するよう法律改正を行った。それを定めた昭和8(1933)年に公布された農村負債整理組合法の改定の条文にこう見える。

本法ハ農山漁村ニ居住スル者ノ経済更生ヲ図ル為隣保共助ノ精神ニ則リ其ノ者ヲシテ負債整理組合ヲ組織セシメ組合ノ樹立シタル負債償還計画及経済更生計画ヲ履行セシメ以テ其ノ負債ノ整理ヲ為サシムルコトヲ目的トス

(農村負債整理組合法制定登録税法中改正・昭和八年)

この法律は、個々人の負債を、整理組合を組織させて償却せしめようというものである。

更生運動は全体としては、農業経営の村単位での共同化や日用品配給の統制など翼賛体制をわずかばかりの補助金を対価に推進するもので、「自力更生」がスローガンの精神主義的色彩が強かった。補助金はインフラの構築や福祉ではなく、精神主義である証左に、神社の再建や地域の民話集の編纂など伝統の再生産に用いられることも少なくなかった。満州への移民の推奨も更生運動の一環であった。貧農の経営基盤を構築するため農業組合結成を促すために用いた「協力共助の美風」という松崎蔵之助の語法は、恐慌による借金返済組合結成の美名に転じたのである。

†共助という「伝統」の復興

こういった地方政策は一方では翼賛体制に向けて継続した。農山漁村の更生運動については、志賀直哉を師とし「天国の記録」「街のルンペン」「ある私娼との経験」などで都市の生活困窮者を描きルンペン文学などと呼ばれた社会小説で知られる下村千秋が、そのモデルケースとされる村々のモノグラフめいたものを描いている。そこには「隣保共助」による借金返済がこう自明のこととして語られる。

その目的は、この組合を新たに組織しなければ、負債の整理ができさうもないからではなくて、最も合理的に經濟的に負債を整理しようといふためであり、併せてこれによつて隣保共助の精神を昂揚させようといふ、いかにも菊池さんらしい考へを徹底させようとしたのであつた。

(下村千秋著・大政翼賛会文化部編『梅澤村と沖部落の更生記─青森縣北津輕郡─』1942年、翼贊圖書刊行會)

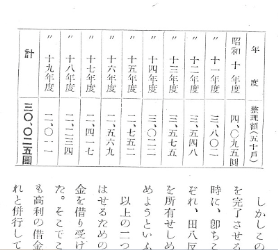

下村のモノグラフは、文学者とは思えぬ債務の返済過程を示す表の類が並ぶものだ(図4)。

そして翼賛体制・戦時体制に向かう中で、この農山村固有の美風であったはずの「隣保共助」を日本の「伝統」として、都市へと移植しようとしたのが国民精神総動員運動から大政翼賛会に至る流れである。その組織として制度化されたのが隣組で、つまり「伝統」の都市での復興という文脈である。

これではいざといふ場合決して充分の成果を擧げることは出來ません。このやうな悲観的な現状も、敵機がやつて來て焼夷彈を落された場合に、自分の生命と生活を防衛するためにはどうしても近隣お互同志が協力しなければならない必然性が、ともすると町會すら失はんとしつゝあつた隣保相扶の實踐的復活を促し、引越して來れば向三軒両隣と近所に「そば」を配つて、どうぞよろしくと話し合つて近隣相睦ぶところの日本的感情が大東京の都心に新しい近代的使命を帯びて堂々と復活して来たのです。

(前田賢次「町會と隣組」熊谷次郎編『隣組讀本』1940年、非凡閣)

後述するが、隣組は「空襲」という見えない恐怖で同調圧力を強化する手法だが、引用の後段で、「隣保共助」と同義の「隣保相扶」が「日本的感情」に拡大され都市に復古せしめるのが「隣組」だとされていることに今は注意されたい。

この時、注意すべきは、「共」の部分である。翼賛体制を理論的に支えたのは近衛文麿の私的な政策グループ昭和研究会の協同主義であった。詳しく踏み込む余裕はないが、その議論の根本にあるのは個人主義の否定である。行き過ぎた自由主義の弊害として個人主義がある、というロジックはこの頃、既に成立している。それは個人主義を利己主義として否定するものである。従って隣組が、反「自由主義」的組織であることは、隣組の担い手にも周知されていた。

最早私等に、從來ともすれば陥り易かつた自由主義では凌ぎがつかなくなつた。個人の繁榮をのみ只管考へてゐた利己主義の考へ方を根本的に改めて、國家と云ふ大きな機構の中に、各人の行動は總て向けられなければ、この重大時局を解決する方法がなくなつたのである。

(冠松次郎「ひとつに固まる氣持」『随筆集 私の隣組』1942年、翼贊圖書刊行會)

つまり、「共」とは「個人」の「行動」を「國家と云ふ大きな機構」の中に収斂させる意味であると意識されていることがわかる。