3.政界再編と無党派層の増大

この投票率の崩壊をもたらした原因は何でしょうか。従来の政治学では、当時行われた政界再編にともなって支持政党を持たない無党派層が増加したことが大きな理由だと考えられてきました。

米ソ冷戦のなか1955年に成立した「55年体制」では、政治的な立ち位置として、自民党はアメリカ寄りの代表格を担い、社会党はソ連寄りの代表格を担いました。けれども1991年にソ連が崩壊すると、この二極間の緊張は弱まっていきます。するとソ連崩壊のあおりを受けて社会党の勢力が衰退する一方、結束してそれと対峙する必要性の薄れていった自民党でも、党派の分裂や大量の政治家の離党が起こりました。やがて社会党は1996年に解体し、自民党から派生した新党も長く持たずに解消していきます。こうした政党の集合離散や変質・解体といった出来事のなかで、少なからぬ人々が従来から支持していた政党をなくしたことが、投票率が落ちた原因と考えられてきたわけです。

なお、その他の要因としては、1992年に発覚した金丸事件(金権問題)によって政治不信が高まったことも指摘されています。また、1994年には衆院選の選挙制度が小選挙区比例代表並立制に変わりました。従来の中選挙区と比べて小選挙区は狭いため、かつて投票してきた候補者が自分の選挙区からいなくなる事態が多発したことも、有権者の心理に影響したのでしょう。

1990年~1996年頃に限るなら、確かに投票率の低下はこのような当時の出来事によって説明されるのです。けれども当時から30年ほどたった今もなお依然として投票率が低いままでいる点については説明不足の感が否めません。かつて多くの人が政治から離れていったのは事実だとしても、その人たちが再び政治に参加することが30年ものあいだほとんど起きず、投票率の長期低落傾向が続いてきた理由が説明される必要があります。それは当時の一時的な政党離れや政治不信ではなく、この時期、人々をとりまく環境になにか大きな変質があったと考える必要があるのではないでしょうか。

4.人々をとりまく環境の変質

そこで今度は政界ではなく人々の生活に目を向けてみることにしましょう。ソ連の崩壊は1990年代初頭の世界的な事件といえますが、この時期、日本ではもう一つ重要な出来事がありました。バブルの崩壊です。

バブルの崩壊によって日本の経済がダメージを受けると、雇用の非正規化や労働者の権利の切り下げを進めようとする圧力が政府や官僚、経営者の側から高まっていきました。他方でソ連の崩壊を契機として、労働者の利害を代弁する労働組合など左派系の勢力は弱体化していきました。こうした背景のもと、人々の反発が社会党や共産党の支持拡大につながることを恐れなくなった自民党は、新自由主義的な政策を露骨に進めるようになったのです。

当時、こうした流れに対抗できる勢力は次第になくなっていきました。社会党が弱体化すると、社会党の後を担って自民党に対抗する勢力が模索されますが、この時期に目指されたのは保守二大政党制であり、いずれも新自由主義的な政策を掲げました。その結果、当時から10年ほどの間に社会に出ていった若者たちは、不安定な仕事や長時間労働を強いられる形となり、いわばバブル崩壊で生じた歪みをおしつけられたのです。その人たちこそ、いまロスジェネ(ロスト・ジェネレーション)と呼ばれている世代でした。

1990年以前に社会に出ていった若者は、政治的には自民党と社会党という二大政党がしのぎを削る状況のもとで、就職し、技能を磨き、ボーナスで車を買い、結婚し、子供を育て、マイホームを建て、老後に備えてささやかな貯金を持つというような、ゆっくりとでも絶えず豊かになっていく社会のなかで生きていくことができました。けれども1990年以降の若者は、そうした父や母の世代が歩んだような人生を、もはや思い描くことができなくなったのです。そのような世代が毎年毎年、生み出されて積み重なってきました。日本社会の「底」が、ここに形成されたのです。

本来であれば、政治はそこにこそ目を向けるべきでした。若者たちを新しい産業へと引き込んでいくということがなされていたら、そこまで悲惨なことにはならなかったはずなのです。けれども政治は、若者の苦境を「自己責任」といって開き直ってきたのでした。

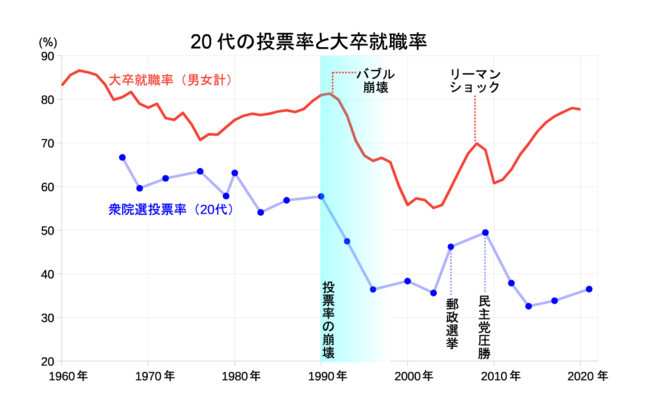

20代の投票率と大卒就職率をあわせて示した図6からは、投票率の崩壊とバブル崩壊の時期が重なっていることが読み取れます。これは苦境に陥っていた当時の若者が、政治に希望を持てなくなっていったことの表れといえるでしょう。彼ら彼女らは政治の世界に自らの利害を代弁する存在を見出せなかったのです。実際、この時期の投票率の低下は、20代などの若い世代で特に激しかったのです。

図6では、2010年以降に就職率の回復が見られますが、ここで注意が必要なのは、バブル崩壊以前の日本は発展を続けており、以後は衰退しているということです。たとえばバブル崩壊の時期と比べて実質賃金が低下していることに考えを及ぼすなら、近年の若者や労働者全体の状況が改善しているとは言い難いものがあります。ロスジェネ以降の若者も、親よりも良い生活を思い描けない世代であるわけです。

5.政治の空白域

ロスジェネ以降、政治に失望した層が年々降り積もっていった結果、有権者の構造は大きく変わりました。

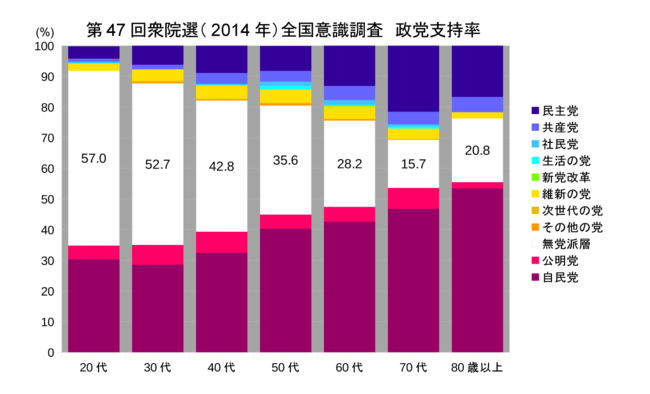

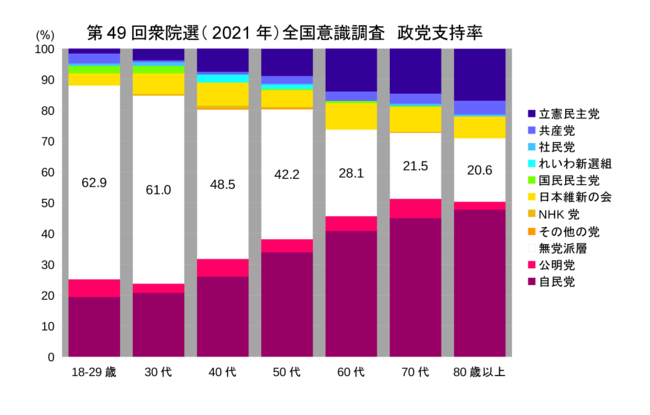

図7には、明るい選挙推進協会の全国意識調査より、第47回衆院選(2014年)の時の年齢別の政党支持率を、図8には最も新しいものとして第49回衆院選(2021年)の時の年齢別の政党支持率を示しました。与党は図の下側から、野党は上側から積み上げられており、間の白い領域が無党派層となっています。なお、ここで無党派層としては、意識調査の「支持する政党はない」「わからない・無回答」を合計しています。

ここで第47回衆院選は、2012年に自民党が政権を奪還してから最初の衆院選にあたります。これ以前は民主党政権下の時期にあたり、民主党が強かった頃との比較になってしまうため、図7と図8はともに自民党の一強状態のもとでの比較としています。

この二枚の図の比較からわかることは、これらの図が一概に歳をとるにつれていずれかの政党を支持するようになることを意味しているのではなく、新たに出現した無党派層が時間経過とともに上の世代へ繰り上がっているということです。バブル崩壊のとき20代だった人たちは、いま30年たって50代になりました。図8では若い世代から50代までに巨大な無党派層、いわば「政治の空白域」が存在することがうかがえます。

もっとも、無党派層とは必ずしも政治に失望した人たちや政治に無関心な人たちばかりなのではありません。なかには政党ではなく政策で評価し、そのつど投票先を考えるような人もいます。この記事ではたびたび無党派層を政治に失望した層と重ねてきましたが、正確に表現するならば、無党派層とはあくまで支持政党を持たない層なのです。ですから無党派層が拡大することが必ず投票率の低下をもたらすということはできません。たとえば郵政選挙(2005年)や民主党が圧勝したとき(2009年)に一時的に投票率が上昇していたのは、無党派層が動いた結果でもあるのでしょう。

けれども長期的にみるならば、 この「政治の空白域」が次第に上の世代へと侵入してくることによって、2000年以降の投票率の長期低落傾向がもたらされた可能性が浮かび上がるのです。