「自分ではもうコントロールしきれないくらいの情熱」

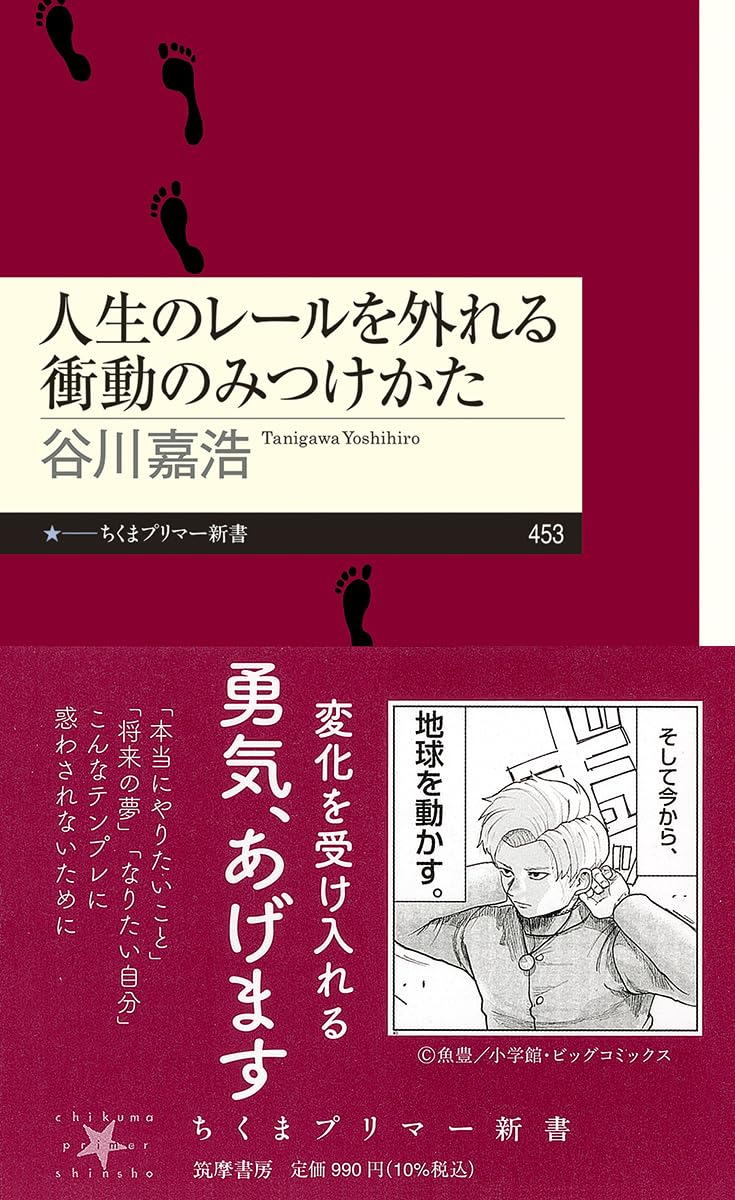

魚豊さんの『チ。地球の運動について』(小学館)という漫画があります。この作品は、手塚治虫文化賞のマンガ大賞を最年少で受賞しただけでなく、有志の書店員による「マンガ大賞2021」で第2位、宝島社の「このマンガがすごい! 2022オトコ編」でも第2位となっています。批評家も、売る側も、買う側も相当に注目している漫画です。

『チ。』は、著名人にもファンが多い作品です。漫画好きを公言する人は大体『寄生獣』や『ヒストリエ』を読んでいますが、それらの作者である漫画家の岩明均さん、若者に絶大な支持を受ける詩人の最果タヒさんなどが『チ。』に推薦文を寄せているほか、声優で俳優の津田健次郎さんも、ある番組で「この作品のファンだ」だとうれしそうに話していました。変わったところでは、『フィルカル』という哲学の雑誌に、哲学者が注目している本として紹介されたこともあります。

この漫画を紹介したのは、人気ぶりを伝えるためではありません。もちろん、漫画好きとしては――毎年延べ900冊程度は読んでいます――本作の面白さを知ってほしいという気持ちもありますが、ここで照準を合わせたいのは別のところです。すなわち、『チ。』という作品が、過剰なまでのパッションを抱えている人を描いているところです。「過剰なパッション」とは、何を指しているのでしょうか。

評論家の荻上チキさんは、TBSラジオの番組「荻上チキ・Session」のコーナーで魚豊さんと対談した際に、「過剰なパッションというか、自分ではもうコントロールしきれないくらいの情熱を持ってしまった人たちの物語を描き続けていますよね」と指摘しています。この本のテーマにしたいと考えているのも、まさにその「自分ではもうコントロールしきれないくらいの情熱」です。

自分でもコントロールしきれないほどの情熱。非合理で、説明もつかない、自分でもなぜそれに駆り立てられるように没頭しているのかよくわからない、そういう熱量が湧き出してしまう状態のこと。「取り憑かれたように何かに向かう」という意味で、「衝動」と言い換えることもできます。

魚豊『チ。』のストーリー

イメージを共有してもらうために、少しだけ『チ。』の設定を見てみましょう。第一巻の紹介文(商品説明)はこんな感じです。

動かせ 歴史を心を運命を――星を。

舞台は15世紀のヨーロッパ。異端思想がガンガン火あぶりに処せられていた時代。主人公の神童・ラファウは飛び級で入学する予定の大学において、当時一番重要とされていた神学の専攻を皆に期待されていた。合理性を最も重んじるラファウにとってもそれは当然の選択であり、合理性に従っている限り世界は〝チョロい〞はずだった。しかし、ある日ラファウの元に現れた謎の男が研究していたのは、異端思想ド真ン中の「ある真理」だった――

この異端思想とは、「地動説」のことです。地球が中心にあり、その他の天体が地球の周りをまわっているのか(天動説)、それとも、太陽の周囲を地球が回っていて、地球は宇宙の中心でも何でもないのか(地動説)は、世界観をめぐる大きな争点でした。

当時のキリスト教では、神が自分の似姿として創造した人間に特権的な役割を与えたという考えが強く共有されていました。その社会では、人間の住んでいるこの地球という大地が宇宙の中心だと考えるのは自然なことです。

それに、幼い頃から地動説に触れていた私たちは忘れてしまっている感覚でしょうが、手ぶらで星々を観察し、ゼロから天文学を作り上げていくことを想像すると、観測地点としての「大地」を起点に物事を考えることの方が自然に思われます。「東から太陽はのぼって、西に沈んでいくんだよ」とか、「北斗七星があるのは、もう少し右上ね」などといった言葉で会話することが今でもあるでしょう。

こうした言葉遣いは、突き詰めて行けば天動説につながっています。天動説は、日常的な感覚や会話に馴染みやすいところがあるわけですね。こういう言葉を妙に感じないのだとすれば、天動説が私たちの素朴な感覚に訴えるところがあるからでしょう。天動説は、それくらいには説得力があります。それもあってか、西方ヨーロッパ社会では、キリスト教が伝播して以降、宗教的信念に裏打ちされて、より堅固な地盤を得ました。

地動説は、これに対してノーを突き付けていきます。これは、単に天文に対する考えを変えるかどうかの問題ではなく、既存の社会秩序全体に対する挑戦と受け取られかねない異議申し立てです。世界に対するキリスト教的な説明の権威を疑っていると思われかねない。説明文にも出てきていたラファウという少年は、こうした意味合いを持つ地動説に傾倒していくことになります。

要領のよさの反対にあるもの

『チ。』の第一巻に登場するラファウという少年は、他者や世界を冷めた目線で見つめて、世間で何が認められるかを意識し、そのレールに乗って社会を乗り切っていこうとする秀才です。ちょっとシニカルなところがある〝賢い〞少年だと言えば、雰囲気が伝わるでしょうか。自分は頭がいいし、器用だし、他の連中とは違うと思っているような人です。

友人関係も、教師との関係も、空気を読んで「正解」をなぞるように生きていけば問題がないし、人生ってチョロいなと思っているわけですね。彼には、そうするだけの識字能力も、社交性も、学力もありました。それにもかかわらず、人生のレールを外れるように、彼は地動説の研究へと惹かれていきます。

こういう要領のいい人、効率よく世渡りしていく人っていますよね。みなさんの周囲にも、きっといるはずです。ちなみに、漫画『ブルーピリオド』(講談社)の主人公・矢口八虎も、最初の頃はラファウのような人物として描かれています。世界を斜に見ていて、要領がよく、そつがないけれど、次第に、自分でも惹かれるとは思っていなかった絵描きへの情熱に駆り立てられていきます。

話を戻しましょう。世渡り上手だったラファウは、しかし色々あって社会で共有された「天動説」を捨て、「地動説」を信じるようになります。もちろん、地動説は当時「異端」とされた発想で、社会の秩序やルールを脅かす危険思想みたいなものです。だから、それを信じたために、最終的には迫害や死につながるかもしれない。

地動説へと傾きつつあることを周囲に気づかれたラファウは、天文学関係の書類を燃やすようにと言いつけられるのですが、彼はそれを拒否してこう言います。

〔書類を〕燃やす理屈、なんかより‼ 僕の直感は、地動説を信じたい‼

短いけれど読み解き甲斐のある言葉なので、ゆっくり解釈してみましょう。

「要領のよさ」や「立ち回りの器用さ」なるものが、世の中ではしばしば持て囃されます。年を重ねるにつれて、大抵の人が身につけていくものです。要領のよさとは、いわば、社会の「理屈」に従順になって、その中で、そつなく生きていくことです。『チ。』の内容に即して言えば、「地動説など忘れて、上の人が言う通りの考えを信じる」のが、要領のいい生き方です。

それに対して、「地動説に固執して、あくまでもそれを探究する」のは、不器用で要領が悪い生き方にほかありません。地動説の研究を続けては、その人や周囲に命の危険が及ぶわけですから、そんなもの諦めてしまうのが「賢明」だと言えそうです(少なくとも、世の中の「理屈」からすれば)。あるいは、大っぴらには地動説を放棄したふりをして完璧に演技し、鍵のかかった自分の部屋の中でだけ記録を残さずにこっそり探究を続けることも不可能ではないでしょう。

それにもかかわらず、ラファウは、自分の「直感」が語るところに従って、地動説の探究をあくまでも続けたいと宣言するのです。もちろん彼も、地動説の探究を放棄するのが「合理的」だということは頭ではわかっていますが、そうした判断を踏まえてもなお、彼の衝動が、地動説を信じ、探究する方へと彼を連れていっているわけです。

そうした感覚を表現するために、「理屈」ではなく「直感」を頼っていると表現されていることが印象深いように思われます。科学の話題であるにもかかわらず、ラファウが地動説を信じるのは、「理屈」では説明がつかない。だから、衝動的なニュアンスのある「直感」という言葉が選ばれているのだと思います。要するに、ラファウが天動説を捨て、地動説へと走ったのは、頭で考えた結果というより、どうしようもなく心がそう叫んだからなのです。

自分でもコントロールしきれないくらいの情熱、過剰なパッション、非合理な欲動、直感 ――。こういう言葉で指し示そうとしているのは、やむにやまれぬ感覚、つまり、合理的な説明のつかない衝動のことです。理屈で組み立てたものでもないし、メリットやデメリット、パフォーマンスや効率を考えて生まれるものではありません。エビデンスもない。

ラファウにしたって、普通に考えるなら、命の危険を冒してまで知識を追い求めることはないわけです。そんなことをする理由はどこにもないように思えるし、彼自身もそれを認めています。それにもかかわらず、自分でもどうしてかわからないままに、彼は突き動かされている。こういう欲望のことは、「衝動」や「情熱」と呼ぶほかないように思われます。

本書が照準を合わせるテーマは、要領のよさや世の中の理屈とは関係なく動き出していく私たちの「衝動」です。「自分でもコントロールしきれないくらい」のものなので、私たちの都合もお構いなしです。つまり、衝動は、嵐がすべてを巻き上げ吹き飛ばしていくように、世の中の理屈も、自分自身の予想もなぎ倒して、私たちをどこかへ連れて行くものです。衝動とともにある生き方は、自分でも驚くような方向へ運ばれることなのです。

「え? なんでそんなことを、そんな熱量で?」と思われること

衝動の性質について考えるために、もう少し具体的な話を足しておきましょう。作者の魚豊さんは、荻上チキさんとの対談で、自分の創作について振り返っています(「荻上チキ・ Session」)。

でもなんか思い返せば、今の、100メートル走とか地動説も、その、人から見たら「え? 何それ?」みたいな感じにも見えちゃうことを、本人たちはものすごくド真剣にやってる。っていうのを、なんかずっと、もしかしたら最初からそういうのに興味があるのかな、と自分ながらに自分のことを思います。

100メートル走は、『チ。』より前に描かれた『ひゃくえむ。』(講談社)という陸上競技の漫画を念頭に置いた表現です。

陸上競技の一種目で、わずかなタイム差を埋めるために生活のすべてを捧げること、天動説と地動説をめぐる闘争などは、他人からすれば、「なぜそんなことを?」と思われるようなことです。それにもかかわらず、そういった「え? 何それ?」という事柄に自分を賭けている人たちを、ずっと描いているのかもしれない。魚豊さんが言っているのは、そういうことです。

とはいえ、陸上競技や地動説への情熱は理解可能かもしれません。対談では、漫画家デビュー以前に描いていた漫画のことも紹介されていたのですが、こちらは、おそらく、万人が「え? 何それ?」と言いたくなるはずです。お隣さんにどう挨拶するかを真剣に悩む人の話や、満員電車で何とか座るための攻略方法をデスゲーム並みの緊張感で模索する人の話などをギャグテイストで描いていたのだとか。

陸上競技や地動説から、挨拶の仕方や満員電車の攻略法まで。他人からすれば、「え?なんでそんなことを、そんな熱量で?」と思われるようなことに取り組む衝動。自分ではもうコントロールしきれないくらいの情熱とは、こういうものです。

衝動に気づくことの難しさ

衝動は、私たちの人生を劇的に変えるだけの力を持っています。しかし、それだけ大きな影響力を持っているにもかかわらず、衝動や情熱について掘り下げる言葉は多くありません。しかし、全くないわけでもない。例えば、本論で登場するジークムント・フロイトに始まる精神分析学がその代表格です。ただ、ここでは私が専門的に研究してきた、ジョン・デューイというアメリカの哲学者のことを思い出しておきたいと思います。

彼は『経験としての芸術』という本の中で、何かに夢中になっている人は、本質的な意味での「芸術」に相当する性質の経験をしていると考えました。彼は、そういう経験を掘り下げる眼を持つ人物の具体例を挙げています。

球技選手の張り詰めた優雅さが見ている群衆にどう伝染するかを知っている人、あるいは、植物の手入れに夢中になっている主婦の喜び、その主婦の夫が家の前庭の手入れに対して持つ強い関心、そして、暖炉の中で燃え盛る薪を突き、はぜる炎と崩れゆく炭を見つめる人の熱意に気づく人こそが、人間経験の中にある芸術の源泉を知るだろう。

些細な日常の描写にすぎないと思われるかもしれません。実際、デューイはあえてどうでもいいような日常的な行動を挙げたのだと思います。しかし、些細だからこそ、ここにある衝動に「気づく」ことが難しいのです。

最初にラファウの例を挙げたので、人生を変えるかもしれない衝動はドラマティックな場面に現れるものだと思われたかもしれませんが、実は素通りしている瞬間の中にも衝動は存在しています。ドラマティックとは言えない自分の「夢中」や「没頭」を真面目に取り上げるのは難しく、しかもそれを分析の言葉に翻訳していくのは輪をかけて難しいことです。では、どうやって衝動に気づく眼を持ち、それを語れるようになるでしょうか。捉えどころのない存在に輪郭を与えるための手がかりは、メタファー(隠喩)にあります。

衝動は「幽霊」のように憑く

メタファーというのは、「たとえ」のことだと思ってください。メタファーが持っている構造(一連の連想)は独特の力を持っていて、知ろうとする謎との相性さえよければ、捉えどころのなかったはずの謎に対して「輪郭」を示してくれることがあります。つまり、メタファーは私たちの探究を導いてくれるのです。

今回用いるのは、「幽霊」のメタファーです。衝動は、どこか幽霊に似ています。幽霊が人に取り憑くとき、人は幽霊に働きかけ、人間の意思決定や判断を左右します。これは、私たちが望んでいなくてもそうなります。衝動もそれと同じです。

例えば『チ。』のラファウは、命を危険にさらしたくなかったはずですが、その思いを突き抜けていくように、地動説へと走っていきました。衝動には自分の思いや事情を突き抜ける力がある。自分の衝動であったとしても、それをコントロールしきれないという性質があるのです。

「衝動」と「幽霊」を重ね合わせるなんて意外だと思われたかもしれませんが、この発想は全くのオリジナルというわけではありません。興味深いことに、英の“possessed”という形容詞は「何かに所有された状態」、転じて「何かに心を奪われた状態」を指していますが、この言葉には「憑依された」「取り憑かれた」という意味もあります。何かほかのものに主導権があるみたいに、何かに向けて突き動かされている状態を指しているという点で、「夢中」と「憑依」が重なっているのです。

さらに言えば、恐怖などの感情や悪魔などが「取り憑く」「悩ませる」という意味の動詞 “obsess”から派生した“obsession”という名詞も、この連想と同じ系列に置くことができるでしょう。これには、「妄想」「強迫観念」という意味もありますが、転じて「やばいくらい熱中していること」「病みつきになること」「取り憑かれたみたいにハマること」などを表現するときにも使われます。こなれた文章を書く人の中には、カタカナで「オブセッション」と表記する人もいますが、これは衝動に憑依されることを指しているわけです。

いずれにせよ、ここで確認しておきたいのは、「衝動」という捉えがたい概念を「幽霊」のメタファーで読み解いていくのが本書の立場であり、その連想は私が強引に作ったものというより、人間が作ってきた文化に潜在する想像力に基づいているのだということです。しかし、その想像力は潜在的なものではっきりとした形を帯びていません。人間が育ててきたその潜在的な想像を明確な形で提出するのが、この本の仕事です。

「将来の夢」は、世間の正解をなぞる語り

これまでの説明を読んでいて、「おもろそうやけど、そもそも、なんで衝動とか情熱について、わざわざ論じなあかんの」という声も聞こえてきそうです。本を読み慣れない人への配慮として、先回りして指摘しておきたいと思います。

衝動は、世に言う「将来の夢」や「本当にやりたいこと」を突き抜けて、もっと熱中へと誘ってくれる欲望だからです。具体的には、人生の岐路に立ったときに、自分の衝動を観察し、解釈していくことが助けになってくれるはずです。そう言われてもピンとこないと思うので、「将来の夢」と「本当にやりたいこと」に分けて考えてみたいと思います。回り道をしながら答えるので、ご注意を。

「将来の夢」とはなんでしょうか。大抵は、小学生かそれ以前から、大人に聞かれるものです。大人が読む場合は、「将来像」とか「ヴィジョン」に置き換えるといいかもしれません。昔からずっと色々な人に聞かれ続けてきたことでしょう。

将来の夢について聞かれたとき、素直に思いついたことを言ってみたら、「えーそれは無理やわ」と突き返され、世間的な「正解」の範囲に収まるように、自分の気持ちを作り替えたり、押し殺したりすることを余儀なくされることは珍しくありません。あるいは、予め大人が喜びそうなことを言って話を終わらせることもよくあります。言ってみれば、子どもは大人の思う通りの望みを抱けという忖度を強いているわけで、これはどうにも窮屈です。

将来の夢の話になると思い出すエピソードがあります。友人の息子さんは、先生に夢のことを聞かれて「犬と暮らしたい」と伝えたら、「そういうことじゃない」と言われたそうです。彼に犬との暮らしへの切なる思いがあれば、それはそれとして素敵なことだと思いますが、大人の期待する返事じゃなかったみたいです。犬と暮らすのってむちゃくちゃいい将来像だと思うんですけど。

つまるところ、「将来の夢」は、世間や周囲の人が「正解」だと信じていて、あなたに言ってほしいことの総体です。友人の子どもの事例もそうです。子どもは、社会や周囲の大人の様子を見ながら、それに見合ったやりとりを繰り返すものですから、彼もいつのまにか世の中の「理屈」に沿って返答を口にするようになり、最終的には「犬と暮らす」という思いを押し殺してしまうのかもしれません。でも、「あなたの将来」が周囲の期待に沿っている必要はありませんよね。

「本当にやりたいこと」という言葉遣いを避けた方がいい

周囲の期待に振り回される状況に嫌気がさした人が飛びつきがちなのは、「本当にやりたいこと」です。「本当にやりたいこと」と表現すると、周囲に左右されず、自分の内から湧き上がる不動にして不朽の欲求を言い当てている気がしてきます。周囲の期待の反映である「将来の夢」なんかよりずっとよさそうに聞こえます。

しかし実際のところ、「本当にやりたいこと」として人が語っているのは似通っていて、あまり多様性がありません。私の見るところでは、「本当にやりたいこと」として語られるのは、①世間的に華々しいスポットライトを浴びているものか、②今の自分が「正解」だと思っているもののどちらかです。順に説明しましょう。

まず、①の方から。俳優、モデル、声優、ミュージシャン、スポーツ選手、アナウンサー、文筆家、インフルエンサー、配信者(ライバー)、クリエイターなどのみんなが憧れる職業や生き方、あるいは、そういう人のいる業界に入ることこそ、自分のやりたいことだと語る人は実に多くいます(大学教員をやっているとよく見ます)。

実際にそれをやりたいと考え、成し遂げてしまう人もいるでしょう。しかし、多くの人は、「みんながいいと言うもの」を自分のやりたいことだと考えているにすぎません。言葉を選ばずに言えば、チヤホヤされたいだけですよね。この欲は誰しも持っているもので、ただちに責められるべきものではありません。しかし、こうしたキラキラした世界への憧れは、それを実現した先に待つ会議や書類仕事などの地味な実務や、人から注目されることによる心労を引き受ける責任感などを伴っていない場合がほとんどでしょう。大抵の人は、憧れている事柄の実情に関心を抱いているのではなく、その権威や名声に漠然と惹かれているにすぎないのだと思います。

次に②の方へ。屋久ユウキさんの小説『弱キャラ友崎くん』(小学館)には、「人間が言う『本当にやりたいこと』なんて、今の自分が、たまたま、一時的にそれが一番良い状態だと勘違いしている幻想でしかない」という台詞がでてきます。実際の文脈は、私の意図とはちょっと違うのですが、今の自分が「正解」だと思うことが「本当にやりたいこと」と等置されている現状に対する批判として、この言葉は妥当だと思います。

大抵の人は、生まれてからこの方、好みも行動もやりたいことも大きく変化してきたはずです。お花屋さんになりたいとつぶやいた幼稚園児がそのままお花屋さんになった事例はほとんどないでしょう。これは大人でも同じです。今の自分がパッと心惹かれているもの――次のタイミングでは違うものになっているだろうもの――を、わざわざ「本当」という重たい言葉でくるんで固定しようとするのは、自分の変化の兆しを見えなくする言葉遣いです。

むしろ、私たちに必要なのは、これが「本当に」やりたいことだと、重たい言葉でくるんで固定するのをやめることです。つまり、自分のやりたいことが知識や経験の増大につれて変化するのを許容しつつ自分の将来を模索するには、「本当にやりたいこと」などという言葉遣いを避けた方がよさそうです。

衝動はすべてを脇に置いて、その活動に取り組ませる

以上を踏まえて、「なぜ衝動を扱うのかというと、『将来の夢』や『本当にやりたいこと』を突き抜けられるからだ」という説明を理解することができます。

今一度、『チ。』のラファウを思い出してください。彼は将来の夢のことなど考えずに天体の研究に取り憑かれていました。天文学に没頭した先に待っているのは自らの破滅であって、それは「将来像」たりえませんよね。キャリアデザインもなにもありません。身を危うくするわけだから、みんなの憧れでもないし、今の自分が思う望ましいキャリアでもない。

この事例からわかるのは、「衝動」が見つかってしまったら、かえって将来のことなど ――あるいは自分のことすらも――どうでもよくなるということです。それが衝動に駆り立てられた人の姿です。衝動を持つ人は、将来につながるか、職業にできるか、評価されるか、評判がいいかなどといったことを一切気にせず、どこまでもひたすらその活動に身を捧げるものです。

まともな民主主義社会では、ラファウが直面したような破滅の脅威はありません。その代わりに、将来への計画性、数値的な評価しやすさ、すぐ役に立つこと、パフォーマンス(コスパ)が何より大切にされがちです。しかし、そんなものを脇に置いて、とにかく活動に集中させてしまう力が衝動にはあります。普段は関心を抱いているはずのことを忘れ、それらを脇に置かせ、夢中になっている事柄にひたむきにさせる力があるのです。

そして、このひたむきさは、地道な練習を助けてくれる力です。何かに夢中になっているとき、他の人なら苦痛に感じるだろう時間が苦ではなくなります。例えば、絵を描く衝動に取り憑かれている人は、それを向上させるためのデッサンや構図の練習などの地道で基礎的な訓練を、砂漠が水を吸収するような勢いで貪欲に進めていくはずです。もちろん挫折はあるでしょう。でも、魔法をかけられたみたいに、そこから離れられず、ずっと取り組んでしまうはずです。

「何かを学びたい、身につけたい」と思うとき、衝動がその背景にある方がずっと持続するし、遠くまで行くことができます。今の自分の手が届く範囲を超えて、ずっと遠くのものに触れるために何かを学びたいのだとすれば、きっと「衝動」が必要です。自分でも説明がつかないくらい、非合理な衝動が。

検索エンジンから生成AIに至る様々な情報技術は、何かを「欲望」し、それを「行動」に移すこと以外の大抵のこと―情報収集や問題の理解、手段の検討から計画立案、行動の準備や段取りまで―をカバーしてくれていると示唆する議論があります。裏を返せば、「欲望」と「行動」は、他と比べて、情報技術がまだ本格的に手をつけずにいる部分だということです。

新たなテクノロジーが次々登場しているからこそ、どこまでも私たちを突き動かす衝動について考える意義があるというわけです。解像度が低い議論だとはいえ、広い意味での「欲望」について考える意義が一層増していることを示すには、これで十分でしょう。

本書が扱う「衝動」は、日常的な語感と少しずれているかもしれません。衝動というと、カッとなって人を殴ったとか、キュンとして手を握ったとか、そういう一瞬の感情的高まりを意味するものだと思われそうです。しかし、この意味での衝動と、本書の「衝動」は別のものです。

これ以降で扱うのは、メリットやデメリット、コスパ、人からどう思われるかなどといったこととは関係がないところに向かう原動力としての「衝動」です。世間的な賢明さや理屈とは違うという意味で、「衝動」とは、人生のレールを外れる欲望のことであると言えるかもしれません。人生のレールを外れるといっても、逆張りをしてレールを意図的に外れるわけではありません。衝動とは、そこにレールがあるかどうかを気にせず走っていく力のことだからです。

著者である私は、この「衝動」の不思議な魅力に取り憑かれてきました。その魅力の一端を知ってもらい、その考えを取り込んでもらうことで暮らしや態度を再編成してもらうきっかけになればと思いながら、この本を書いています。

*