†「ていねいな暮らし」の原型をつくりあげた花森安治

もう少しこのコロナ下の生活について考えてみる。

コロナ下で人々が楽しむことを求められている生活は、少し前の流行語を用いるなら「ていねいな暮らし」とでも言うべきものである。

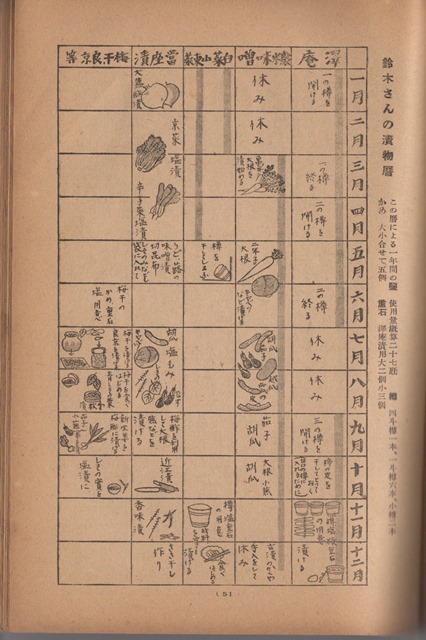

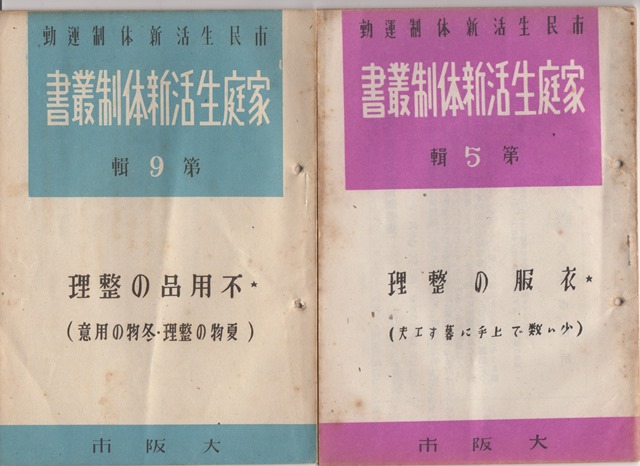

実は、かつての「銃後」においても「新生活」のための献立が誌面を飾り、日々の総菜の細かなレシピが語られ、家の庭には防空壕より先にまず菜園がつくられた。菜園の作物に合わせて一年サイクルでの「漬物暦」が紹介される(図1)。婦人雑誌はまず服の数を減らそうと断捨離のようなことを言い出していた。衣服や不用品の整理を説く冊子を自治体が配りもした(図2)。ラジオに合わせて日本中が体操を始めるのはもう少し前だが、日中戦争開戦の翌年に創刊される内閣情報局のプロパガンダ雑誌『写真週報』では富士山の前でラジオ体操する子供らの姿がグラビアページを飾る(図3)。やはり戦時下の光景だ。それらは一つ一つ、戦時下の新聞や雑誌の記事でいくらでも確認できる。そうやって一見、戦時体制と無縁の実践で、日常がつくり変えられていくのが、近衛新体制の「新体制生活」だった。

現在の「ていねいな暮らし」の流行がいつどこから始まったのかは判然としないが、『暮しの手帖』の編集長が松浦弥太郎だった時期あたりから盛んに目にするようになった気がする。『暮しの手帖』と敢えて雑誌名を書いたのは、かつて、「戦時下」の「日常生活」を「ていねいな暮らし」として作り出したのがこの雑誌の創始者の一人・花森安治だからである。花森が大政翼賛会の宣伝局で戦時下スローガンに関わったことはよく知られる。

特に、戦時標語との関係はよく語られる。「贅沢は敵だ」というコピーは花森が企業広報に関わったときの作だ、いや違うといった諸説があるが、「欲しがりません勝つまでは」などの代表的な戦時標語に選者として関わり、それを国家広告として、いわばプロデュースした。敗戦直前には広島への原爆投下を一般の人々より早く知り得る立場にあったことも、関係者の日記の中に記されている。そういう立場にもいた。

しかし重要なのは、花森が戦時下、「ていねいな暮らし」の原型とでもいうべきものをつくり上げていたことだ。あるいは花森が、というのはいささか彼に責を負わせすぎかもしれない。しかし近衛新体制に始まる戦時下の日常の「実践」を導いた生活様式や美意識があり、それは花森が手がけた雑誌の中で表現され、「戦後」において、戦時下起源であることを曖昧にしたまま持ち越されたことは確かなのだ。

企業広告に関わっていた花森が、発足したての大政翼賛会に帝国大学新聞の繋がりで採用されるのは、彼が二等兵として出征し傷痍軍人として帰国した2年後である。その徴兵の経験、一銭五厘のハガキ一枚で使い捨ての兵士として招集された経験を戦後の彼は、詩というよりは広告コピーの文体で書き、そのパブリックイメージがつくられる。ここでは立ち入らないが、花森の詩の文体は戦時広告の文体と酷似している。しかし、翼賛会は人を一銭五厘で徴兵するための宣伝機関であった。

†花森の「ジェンダー的複眼」

実は、翼賛会へ採用される直前、花森は婦人雑誌の編集を手がけていた。『婦人の生活』という雑誌であり、林芙美子らの随筆が誌面を飾り、服飾関係の記事が際立つ。

学生時代の花森が、ギリシャ神話を模した「直線断ち」の服を手製し、後に対外プロパガンダ雑誌『FRONT』の中心となる木村伊兵衛が、偶然、目撃して写真に収めた挿話は出来すぎだが、彼が服飾に強く関心を持ち、その感覚の中心に確実な「女性性」があったことは、彼の仕事からうかがえる。それが彼のジェンダー上の何かなのか、この国の近代に水脈としてある「男性によるフェミニズム」なのかは、今は判断するだけの材料はない。

ただ、服飾を女性の視線で見たとき、男たちとは異なる風景が戦時下にあったことは、花森の「女性性」を考える上で重要だ。

例えば「国民服」と言った場合、多くの人々が暗に抑圧や軍国主義の象徴と、自動的に連想するだろう。だが、民俗学の立場から服飾研究を行う横田尚美の指摘によると、地方などでは国民服は女性たちに都会的でおしゃれな服と受け止められていた、という。女学校の制服も戦時統制の象徴だが、ぼくが私蔵する資料『女学校の制服』は、戦時下、服飾を学ぶ女学生二人が、制服統制への抵抗として、東京中の女学校の制服を再現可能なようにスケッチし、採寸したものだ(図4)。卒業後、その彼女たちは服装統制の前線に立ち、縫製を教えることになる。彼女たちにとって「制服」とは学校制度や統制といった「公」のツールだが、他方で「私語」のような視線や文脈がある。この私家版制服図鑑はその所在を記録している。

男たちにとって単純なイデオロギーの象徴でしかない「制服」や「国民服」によって行った服装統制さえ、女性はそれを細部のつくりかえでオシャレに着こなし、良くも悪くも、自分たちの側に引き寄せ、日常化する。それを花森は理解でき、表現できる。そういう男性なのだ。

服飾が「生活」や「日常」にいかに根を下ろすかを理解する女性目線が花森にはある。

しかしその一方で、花森の大学の卒論「社会学的美学の立場から見た衣粧」は、徳川幕府の統治機構と服装の関係を論じたものだ。服飾と政治の関わりを彼は承知していた。

女性目線だけではないのである。

だからこそ、生活文化が「新体制」実践の現場になっていくとき、花森のジェンダー的複眼はそれを正確に設計し得た。

それが戦時下編集者としての花森の特異な才能であった。

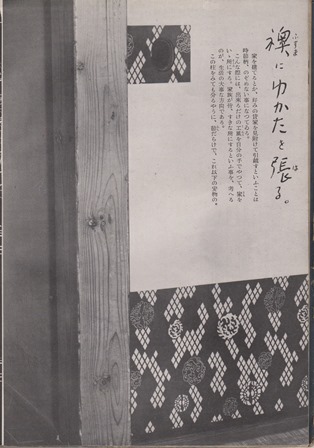

花森がつくった雑誌『婦人の生活』は、元は企業のPR誌であった。この婦人向けの雑誌作りを花森は翼賛会に合流しても尚、つくり続けた。「みだしなみとくほん」「すまひといふく」「くらしの工夫」と、花森が編集した婦人誌は、着物を特集する一方で「昔の人の節約」を説き古いゆかたで襖を飾る、というまさに「ていねいな暮らし」の思考の雛形が並ぶものだ。国防服を女性がいかにも「凛凛と」して着こなせるよう、そのデザインと「裁ち方縫い方」を提案する。女性目線に立ち国防服でおしゃれをしようと企む(図5,6,7)。

それら花森の提案は、翼賛体制という政治を日常の細部に、いわば女文字で落とし込んだところに特長がある。戦時下の婦人雑誌は男性のように勇ましい言葉で語る女達も多数いたが、花森は違った。政治の日常化、生活化には彼の女文字の編集こそが有効だった。