経済学なんて、どうせ「市場原理主義」なんでしょ

経済学の概念や用語は日本の場合、高校の段階で「公共」や「政治・経済」の授業で少し顔を出しますが、本格的な勉強は大学に入ってからでしょう。そこでは、まず、個人が与えられた予算の中で、どのような買い物をすれば幸せ、つまり効用が最大になるかという問題を考えさせられます。企業についても、どのような生産活動をすると利潤(儲け)が最大になるかを教えられます。そして、そのように自分たちの幸せや儲けを追求する個人や企業が「市場」という場で、「価格」という変数を通して取引することにより、世の中の資源は最適に配分されるという魅力的な話を耳にすることになります。

これが、アダム・スミス(Adam Smith, 1723-90)による有名な「神の見えざる手」の説明です。個人や企業によるあくまでも利己的な行動が、市場メカニズムを通じて世の中に大きな幸せを保証するというわけですから、経済学を学ぶ価値をそこに見出す人は多くいるはずです。

ここで、注意すべき点が3つあります。第一に、市場が世の中全体を幸せにすると言っても、市場ができるのは限られた資源を最も効率的に配分すること ―― そのことに限られます。「効率的」という言葉はやや難しいですが、必要な人に必要なだけ無駄なく行き渡っていることと、大まかに理解しておいてください。

それと同時に、市場が世の中のあらゆることを解決できる、すべてを市場に任せるべきだという「市場原理主義」が経済学の考え方だと誤解しないでください。市場ができるのは、あくまでも効率的な資源配分だけです。もっとも、市場メカニズムの優れた面を指摘するのは経済学ぐらいなので、経済学を市場原理主義だと考える単純な誤解が後を絶たないのも無理はありません。ただし、市場メカニズムに関する教科書的な説明に基づく主張に、つい力を入れてしまう経済学者や評論家は世の中には結構いるもので、いちがいに誤解とは言えないように思います。

第二に、市場は万能ではなく、しばしば「失敗」します。その失敗を是正するために政府が登場します。経済学の授業でも、市場メカニズムの話に続いて、政府が果たすべき役割についていろいろ教えます。

この第二の点は、本書でも第3章で改めて取り上げますが、例えば、次のような状況を考えます。財やサービスが市場で取引されるためには、売り手と買い手との間で、その財やサービスに関する情報が共有されていなければなりませんが、実際にはそうでない場合も少なくありません。売り手のほうが情報を多くもっており、買い手が不利な立場に立たされることもあります。また、図書館などの公共施設は、そこから得られる便益を独り占めできないので、建設しようと思っても、費用を出し渋る人が多くてお金が足りないのが一般的でしょう。こうした場合には、市場メカニズムに任せてはまずそうです。こうした問題を解決するために登場し、市場に介入するのが政府だと説明されます。

しかし、そこでも政府はあくまでも〝脇役〞と位置づけられていることに注意してください。経済学は、政府がやるべきことだけをきちんとやってくれれば、市場は本来の優れた役割を果たすはずだと期待します。政府がリーダーシップをとって世の中をよくするべきだという考え方には、経済学は伝統的に冷ややかです。

私たちは、世の中をよくすることは政府の責任だと考え、政府にいろいろ注文を付けるのですが、経済学はむしろ、政府の介入を嫌がります。どうしても政府がリーダーシップをとらざるを得ない場合も、中央集権ではなく地方分権のほうが望ましい、つまり、意思決定は個人や企業に近いほうがよいという考え方をします。

個人間の幸せはどうやって比べるのか

ところが、ここでやや深刻な問題が出てきます。個人の幸せを議論の出発点にするとしても、異なる個人どうしの幸せをどのように比較するか、という問題です。これが、第三の注意すべき点です。この問題を解決しないと、社会全体の幸せの総量(?)を集計できません。したがって、経済の状況が変化したときに、社会が全体としてよくなったのか悪くなったのか、評価しにくくなります。

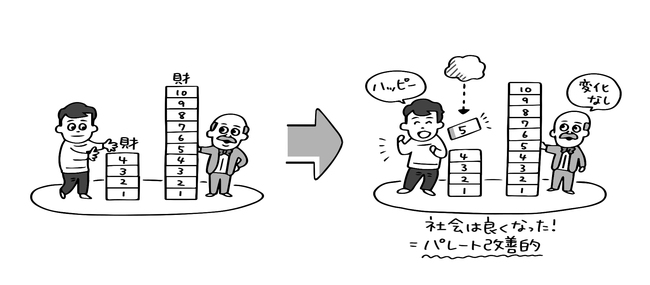

この問題に対して、経済学は伝統的に次のように考えます。状況が変化する前に比べて世の中を構成する誰一人としてアンハッピーにならないで(効用が低下しないで)、少なくとも1人がハッピーになった(効用が高まった)ときに、世の中はよくなった、と評価するわけです。こうした変化を「パレート改善的」(Pareto improving)といいます。

この評価基準は保守的というか、控え目です。Aさんの幸せの度合いが高まり、Bさんの幸せの度合いが低下したとき、世の中がよくなったかどうかの判断を経済学はとりあえず保留します。そして、Aさんがよりハッピーになっても、Bさんがアンハッピーにならなければ、あるいは、Bさんがよりハッピーになっても、Aさんがアンハッピーにならなければ、社会はよくなったと判断します。よりハッピーになるのは金持ちでも貧乏人でも構いません。貧乏人が貧乏のままでも、金持ちがより金持ちになれば世の中はよくなった、と評価するのです。

こうした考え方に、ついていけないと思う人も多いのではないでしょうか。常識的なモノの考え方をする人であれば、金持ちだけがよりハッピーになっても、貧乏人がそのままだったら、世の中はよくなっていないはずだと判断するでしょう。しかし、経済学は、よくなっているとひとまず判断します。

どうして、このような判断を経済学は下してしまうのでしょうか。異なる個人どうしの間では幸せを比較しないという約束を、初めにしているからです。私たちは通常、金持ちがよりハッピーになるより、貧乏人がよりハッピーになるほうが望ましいと考えがちですが、それは金持ちよりも貧乏人の幸せのほうが大事だと判断しているためです。経済学は、そうした価値判断をひとまず脇に置いた上で、理論を展開するのです。そうすると、パレート改善的といった概念を登場させるしかありません。

経済学の危険な(?) 「二分法」

ここまで読んでいただくと、「経済学は、なんと非情な学問なんだ。血も涙もないではないか。経済学者のいうことに共感できないのも当然だ」と感じる人がいるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。経済学は、ここで話を終えるわけでは決してありません。〝血も涙も〞しっかりあるのです。経済学は、ここからさらに話を進めます。この点は重要なので、また、誤解されている面もかなりあるので、章を改めて詳しく議論します。

ただし、話を少し先取りして説明すると、経済学は2本立て構造になっています。つまり、世の中にある限られた資源をどれだけ効率的に配分するかという「効率性」という評価軸と、その資源を世の中で困っている人たちにできるだけ多めに配分し、格差を小さくするという「公平性」という評価軸とを持っています。大学の授業などでは、この2本の評価軸のうち効率性のほうに力を入れて話を始め、公平性のほうは後回しにする傾向があります。しかし、経済学の議論の進め方が2本立ての構造になっていることはもっと知っておいていただきたいところです。

さらに言えば、効率性の問題を最初に片づけて、その後で公平性の問題に取り組むべきだとか、あるいは、効率性の問題さえ解決できれば、公平性の問題はなんとか解決できる、という想定(思い込み?)も、残念ながら巷の経済論議ではよく耳にします。経済学者の中にもそのように考える人たちが少なからずいます。本来であれば、効率性の問題と公平性の問題とは密接に関連し合い、切り離しては議論できない性格のものなのですが。

実際の経済政策をめぐる議論でも、「政府がまず取り組むべきなのはデフレ克服、景気回復だ。政府の活動に必要な財源は、経済が成長経路に戻れば増収で確保できる」という主張をよく耳にします。こうした主張にも、経済学の二分法的な発想が顔を出しています。そして、二分法といっても、効率性のほうが前面に出がちなのです。

(続きは本書にて)