本書は、2005年にちくま新書として出版した『日本の「ミドルパワー」外交』の改訂版である。前著では、その問題意識と狙いを「まえがき」で以下のように論じた(一部略)。

*

一歩日本の外にでると、日本外交に対するきわめて根深い思いこみが存在することをつねに思い知らされる。そこには、相いれないふたつの認識が共存している。ひとつは、日本は経済の図体だけは大きいが、政治安全保障の分野では国際的な役割を果たそうとしないという認識である。その種の議論は、戦後の日本が憲法九条を隠れ蓑にして国際的な責任を回避してきたことを批判する。

もうひとつは、究極的には核武装も含めて日本が「軍事大国化」に向かっているという思いこみである。この認識の強さは、中国や韓国に限ったものではない。国際会議等で日本がついに戦後の殻を破って自己主張を始めたのではないかという話になると、それまで存在感の薄かった日本に対する議論が一気に熱を帯びることはしばしばである。諸外国の人々が、日本の「普通の国」論や、北朝鮮の脅威に触発された勇ましい安全保障論議、ひいては憲法改正への動きを目のあたりにして反射的に思い描くのは、こうした伝統的大国としての日本である。今日の日本の変化を報道する諸外国のマスコミが前提にするのも、まさにこうした大国日本のイメージに他ならない。

実は戦後を振り返ってみると、国際政治や日本の政治が大きく動いた際には、日本がついに戦後のくびきから脱するという主旨の「岐路にたつ日本」という議論がしばしば提起されてきた。しかし、その予測が現実のものになることはなかった。それは、積極的にみえる日本外交は実際には、日本の政策当局者が、国際社会への関与に後ろ向きな日本外交を立てなおそうと努力した結果であったからである。冷戦後においても、1991年の湾岸戦争で「小切手外交」と揶揄された経験をふまえカンボジアの国連暫定統治機構(UNTAC)にようやく自衛隊を送ってから、最近のイラクへの自衛隊派遣までの経験は、大きな図式でみれば、日本が平和憲法に制約されながらも国際的な安全保障への参画を着実に深めてきたプロセスに他ならない。

そうした日本外交の実態は、右に述べたふたつの思いこみの中庸に位置していたということができるだろう。しかし、そのことを的確に理解する認識は、残念ながら確立されてこなかった。諸外国の専門家のなかには、冷戦後日本外交の変化の背景と意味を比較的正確に理解する人も少なくはない。そして彼らは、日本が国際問題に積極的に関与するようになった変化を基本的に歓迎する。しかし、そうした研究者ですら、今後の話になると、「憲法九条を改正しようとしている日本の変化が、核武装を含めた日本の軍事大国化へと展開しないように注意する必要がある」、という類の政策提言を真剣に議論する。

憲法の改正も含めて戦後はじめて本格的な外交の再設計を進めつつある日本は、今後ますます、過小評価と過大評価の間でゆれる諸外国の思いこみを、日本にとっての重要な国際環境として受けとめなければならないだろう。しかし、日本国内の外交論争をみていると、外交には国際環境があり相手があるというごく当たり前のことが想定されていないことが多すぎるように思う。そうした内向きの議論は、諸外国の思いこみをますます強化し、日本外交の自由度を著しく制約する結果をもたらしてしまっている。かつては、本来中庸路線であったはずの日本の防衛安全保障政策を、「軍事化」や「右傾化」という概念で批判しつづけた戦後平和主義の議論がそうであったが、今日では、日本外交の「ふがいなさ」を攻撃する国家主義的論調が似たような弊害をもたらしている。

本書で詳しくみるように、憲法九条と日米安保条約を二本柱とする吉田路線に支えられた戦後日本外交は、平和主義と伝統的国家主義の双方から挟みうちにされてきた。それは、左右のイデオロギー的立場が日本外交のそれぞれ異なった側面に異なった理由で反発するという構図にあった。その結果、両者の中庸に位置する日本外交の足元をみつめた、等身大の戦略論が育たなかったのではないだろうか。本書は、そんな問題意識から、戦後日本外交の実像が「ミドルパワー外交」にあったということを論じ、そこから日本外交の将来構想を描こうとする試みである。

大国外交とミドルパワー外交の間の重要な相違は、物理的な国力の違いにあるというよりは、力をどのような影響力に転化できるかということにある。大国外交は、軍事力を最終的な拠り所として、いざとなれば自国の歴史観、価値観、利益をごり押しすることに躊躇しない。それに対してミドルパワー外交は、たとえ一定の力をもっていたとしても、大国外交のような一国主義は放棄し、大国が繰り広げる権力政治の舞台からは一歩身をひいて、大国外交には本来なじまない領域においてこそ重要な影響力を行使できる。

本書が明らかにするように、戦後日本外交は、実態はこうした「ミドルパワー外交」に近いものであったにもかかわらず、右にいう「大国外交」を志向しているのではないかという眼差しでみつめられてきた。日本の政治指導者やその対抗勢力も、そうした日本外交のねじれをほとんど自覚せず、むしろますます固定化するかのような対応を繰り返してきたように思える。

そのねじれの根拠を解き明かすことこそ、戦後日本外交理解の鍵であり、今後の日本の外交戦略を打ちたてるうえで不可欠な作業なのではないかと思う。日本が憲法改正を含めて国家像と外交像を懸命に模索している今日、本書があえて「ミドルパワー外交」という視角で問題提起を行おうとする趣旨はそこにある。(2005年3月)

*

前著の執筆を進めていたのは、小泉純一郎内閣(2001年4月〜2006年9月)の最中であった。そこで論じた問題意識をもち始めたのは1990年代であったが、それは今日においても基本的に変わっていない。それどころか、二度にわたる安倍晋三内閣(2006年9月〜2007年9月、2012年12月〜現在)の外交安全保障政策は、数の力で反対勢力を抑えこもうとする手法も手伝って、国内の政治社会的亀裂をますます深めている。安倍首相の憲法改正に臨む姿勢も、本質的に同様の結果をもたらしているようにみえる。

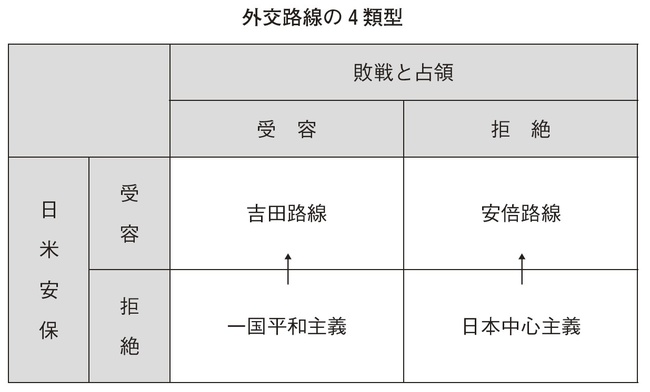

安倍首相は、2006年9月に政権をとるにあたり、アメリカによる占領改革をリセットし自主憲法を制定することなしに真の独立を達成することはできないという強い信条を披露し、そのために「戦後レジームからの脱却」を唱えた。そこに敗戦と占領の歴史に向きあえない思いがあったことに、多くの説明はいらないだろう。しかし現実には、安倍政権の外交は一貫して日米関係の強化に邁進してきた。本書では、敗戦と占領を拒絶する思いからの改憲の試みと日米安保関係強化の組み合わせを、「安倍路線」と呼ぶこととする。

下の表にあるとおり、「安倍路線」と「吉田路線」の本質的な相違は、敗戦と占領の受けとめ方にある。戦後長い間、敗戦と占領を受容し日米安保関係を拒絶してきたのが、戦後平和主義の立場にたつ政治外交路線であり、それはしばしば「一国平和主義」とよばれてきた。その路線は、第五章でみるとおり、村山富市内閣によって日米安保関係を是認する方向へと方針転換が図られた。すなわち、吉田路線への接近ないしは吸収である。

対して、敗戦と占領の歴史を拒絶し、日米安保関係をも拒否すれば、それは文字どおりの自主独立路線である。それが現実の選択肢になり得ないなかで、その立場は「日本中心主義」として日本の外交政策決定過程や議論に一定の影響を与えてきた。そうしたなか安倍首相は、日本会議の「日本主義」に心を寄せつつも、現実には日米安保関係の強化に邁進している。その安倍路線の吉田路線との本質的な差異は、敗戦と占領を拒絶する思いと憲法改正への強い意欲に表れているといえる。

本書の執筆時点で、安倍路線を特徴づける改憲の前途は多難である。それどころか、「真の独立を達成するための自主憲法の制定」という本来の主旨は、ほとんど雲散霧消したといえる。その背景は多様だろうが、本質的には、第五章で詳しく論じるとおり、敗戦と占領の歴史を受容することなしに戦後憲法の改正は不可能であるという「戦後の真実」が作用しているというべきだろう。

その結果、「戦後レジームからの脱却」という衝動に端を発する安倍首相の外交安全保障政策の実態は、あたかも見えざる手に導かれるように、筆者のいうミドルパワー外交の枠内に収まっている。その様は、憲法九条と日米安保条約を二本柱とする吉田路線が、左右の政治社会勢力の圧力を吸収しつつ生きながらえてきたことと、本質的に同じ情景にみえる。つまり、吉田路線を軸に分裂した「右」の伝統的国家主義と「左」の戦後平和主義が対峙する日本外交の「戦後」は、様々な挑戦にさらされながらも、今日においても依然としてそのゆがみを抱え続けているのである。

こうして、前著の出版から12年が過ぎた今日、日本外交には重要な変化が起きているようにみえても、ミドルパワー外交論が提起する問題は、本質的には変わっていないように思える。それは、「敗戦」の歴史ゆえに本来は相いれない戦後憲法と日米安保条約を抱えこむことになった「戦後」への視座が、いまだに確立していないことを意味している。その「戦後」を的確に読みとかなければ、そこに潜む問題を乗りこえる日本の外交戦略の最適解もみえてこないだろう。

本書では、前著の議論の修正は最小限にとどめつつ、以下の二点に関しやや大きめの改訂を行った。ひとつには、戦後日本外交の通史としての読み方を意識し、前著での記述を時系列的に整理した。第二に、「戦後」を読みとくという視座から、前著を出版してから十余年の新たな展開を考察し、加筆した。今、日本の周りや世界を見渡せば、国際秩序には様々な遠心力が働き、その将来は極めて不透明である。そんな時代の不安感からか、日本では「戦後」の来歴を無視した主体性論議が盛んである。読者には、そうした時だからこその問題提起の意味を受け止めていただければ幸いである。(2017年7月)