科学的実験による推定で起源を探る

生物の起源を探るさらにもう一つの方法は、実験や理論、それをもとにした推定です。 かつて、生物の体を作る有機物は、生物のまか不思議な力でないと作ることはできないと思われていました(生気論)。1828年にヴェーラー(ドイツ、1800〜82)が有機物である尿素を化学的に合成してもなお、生物の体を作っているアミノ酸(→タンパク質)は、生物でないと作ることはできないと思われ続けていたのです。

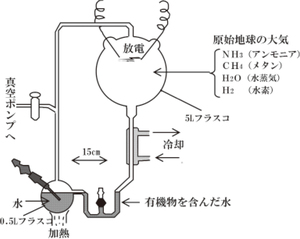

ところが、1953年にまだシカゴ大学の大学院生だったミラー(アメリカ、1930〜2007)は、簡単な装置と、簡単な手順でさまざまなアミノ酸を合成できるという実験に成功します。その装置は図2のようなものです。大きなフラスコの中の気体は、ミラーの師であるユーリー(アメリカ、1893〜1981)が主張していた生物が発生するころの原始地球の大気(メタンやアンモニアを主成分とする還元的な大気)を想定したものです。このような大気の中を水蒸気を循環させて、そこで火花放電を起こします。火花放電は地球では雷です。この実験を1週間ほど続けると、水が茶色くなってきました。これを分析したところ、タンパク質の原料であるアミノ酸だったのです。

ただ、現在では原始地球の大気はこれほど還元的ではなく、水蒸気、二酸化炭素、窒素などが主成分だったと考えられています。また、火花放電は有機物合成のためのエネルギーで、火花放電が必須というわけではありません。たしかにアンモニアやメタンがあると有機物の合成は簡単ですが、そうでない大気でも、また火花放電以外のエネルギーでも有機物が合成できることもわかってきました。それでも、ミラーの実験が無意味だったわけではありません。生命の体を作るもととなる有機物(アミノ酸)は簡単に合成されることを示した、そういう意味でこれは衝撃的な実験だったのです。

ミラーの実験の30年以上前の1920年ころ、ホールデン(イギリス、1892〜1964)やオパーリン(ソ連〈当時〉、1894〜1980)は、原始地球で簡単な分子から複雑な有機物が合成されたのだろう(これを分子進化といいます)という考えを発表していました。これがミラーの実験によって実証されたのです。

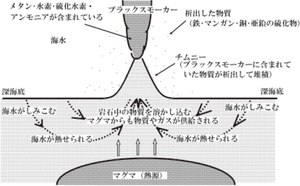

ミラーの後、現在考えられているような二酸化炭素や窒素を主成分とする大気内で、とくに火花放電などいうエネルギー源を想定しない粘土鉱物などを触媒として利用したり、あるいは深海の熱水の噴出孔(ブラックスモーカー)のような場所などのさまざまな環境を想定して、アミノ酸の合成実験が行われています。

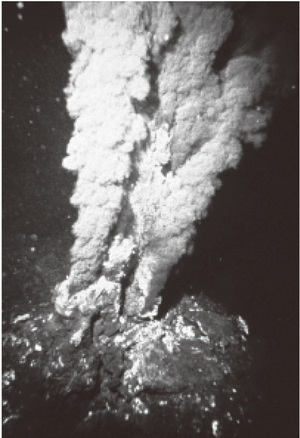

その中で注目されているのは、図3の海底熱水噴出孔です。熱水とは、深海の水圧のために100℃でも沸騰しないで、それ以上の温度になっている熱い水(!)のことです。ここで熱エネルギーが供給されます。この熱水噴出孔からはメタン、水素、硫化水素、アンモニアなどの有機物を作る原料となるガスが噴き出しています。また、鉄、マンガン、銅、亜鉛などの金属イオンもたくさん噴き出ています。こうした環境は有機物の合成に有利な場所なのです。火山活動が活発だった原始海洋でもこのような場所がたくさんあり、そのような場所が生命発生の場になっていったのだろうと考えられています。じっさい現在のブラックスモーカーには、噴き出してくる硫化水素などの硫黄化合物と、熱水のエネルギーを利用して有機物合成するバクテリアがいます。そしてそれを食べる動物(チューブワームやシロウリガイなど)がたくさん集まり、太陽エネルギーとは無関係な生態系を作っています。

図3 深海の熱水噴出孔

図3 深海の熱水噴出孔© P.Rona/OAR/NURP ; NOAA

また、ブラックスモーカー以外の場所、例えば干潟を考える学者もいます。干潟は満潮時には海面下に、干潮時には海面の上に出るような場所です。このような場所で海水に溶けていたさまざまな分子に、干潟の鉱物が触媒(自分自身は変化しないが化学反応を促進する)としてはたらいて有機物が合成される、干潟の窪みにたまった海水は潮の流れに流されにくいので、だんだん有機物が濃くなっていくという考えです。

いずれにしてもホールデンやオパーリンのシナリオでは、無機物からできた有機物が原始の海で濃厚な「有機物のスープ」をつくり、その中でアミノ酸、核酸、さらにはタンパク質ができてくる、そのタンパク質は膜を持った粒状の組織となり(オパーリンはコアセルベードと名付けました)、それがそのうちに代謝と自己増殖の能力を持つようになったとしています。こうしたホールデンやオパーリンによる生命の発生に至るまでの基本的な考え方、すなわち化学進化→生命誕生→生物進化という道筋は、今日においても生命の起源を考える規範になっているともいえます。

そして、ほとんどの学者は生命発生の場は海であると考えています。じっさい、人体を構成する有機物の材料として使われている元素は、地球表層の元素よりも海水の組成にとても似ています。地球表層(岩石)に多いSi(ケイ素)やAl(アルミニウム)は、人体ではあまり使われていません。表では海水中の5位の元素であるMg(マグネシウム)が人体に入っていないように見えますが、人体では11位です。逆なのがP(リン、燐)です。リンは人体中では6位ですが、海水中の濃度はかなり低い元素です。リンは水中では安定なリン酸イオンとなり、遺伝情報を司るDNAやRNA、さらには生物の体内でのエネルギー源ATP(アデノシン三リン酸)に使われています。つまり生物にとって欠かせない元素です。利用しやすい化学的な性質があるので、海水中には微量にしか存在していませんが選択的に使っているわけです。でもリンを除けば、生物は海水中に多い元素を使って、つまりありふれた元素を使って誕生したということになります。ただ、海は広いので、できた物質はすぐに拡散してしまいます。オパーリンのいう「有機物のスープ」が薄まらずに、長期間存在し続けることが必要です。

なお、海水と人体の組成が似ているといっても、塩分濃度は全然違います。海水の方が3倍ほど濃いので、海水だけを飲んで生き続けることはできません。生命発生のころの海水の塩分濃度については、人体ほど薄かったのか、あるいはもともと現在の海水程度の濃さだったのかについては、まだよくわかっていません。