1 志賀理江子/写真という問いの始まり

2005年頃のことだったと思う。当時僕は、大阪のgrafに頻繁に出入りしていたから、豊嶋秀樹秀樹君や澤文也君を通して、志賀理江子の人と写真に出会った。それは初個展よりも前で、彼女はまだロンドンに留学中のことだったと記憶する。やがて志賀理江子の小さなたくさんの写真が、graf特製の木額に収められ、graf media gmの壁面を埋めた光景を思い出す。

あそこから始まったのだ。

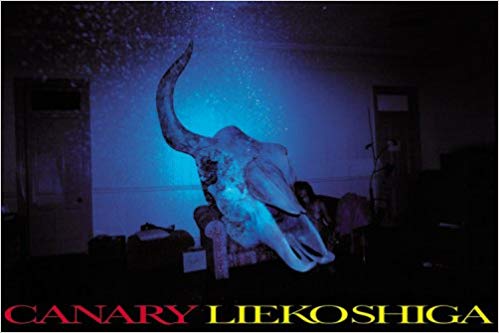

だから、彼女の写真の誕生の過程を知っているし、最初の写真集の1つ『Lilly』(アートビートパブリッシャーズ刊)の編集・発行を手がけることになり(ちなみにもう1冊の最初の写真集は『CANARY』〔赤々舎刊〕であり、ともに第33回木村伊兵衛写真賞を受賞した)、彼女の写真の「ありよう」については、よく知っているはずなのに、その写真を前にすると、いつだって僕を落ち着かない気分にさせるのだ。

初期のインタビューした記事を読み直したら、彼女はまだ27歳だった。そのときの文章で僕はこう記している。

「志賀の写真は単純にストレートフォトでもない。そして、デジタル技術を駆使し合成された写真でもない。しかし、その写真を一目見た者は誰もが、その強烈なイメージを網膜に焼きつけ、忘れられない奇妙な気分になる」と。

そう、志賀理江子の写真はまさに「イメージ」であった。

テキストには続いてこうある。

「『CANARY』は、砂漠で拾ってつくった巨大なオブジェと出会った女性を撮影したり、あるいは、仙台の「場所」にまつわる「物語」を探し出し、それを現実のものとして、写真化しようとしている。

彼女がうみ出そうとしている「写真」とは何なのか? それは、まず、「彼女にとっての現実」と言ってよい。現実を撮るのではなく、現実を生むこと。そこには普通の意味でのリアルとフィクションの区別などない。……いつもこの宇宙のどこかに人類の記憶のアーカイブがあって、そこにいきなりアクセスしてしまったような、特別の感覚に襲われる。こちらの存在がおびやかされる感覚すらある」

インタビューはちょうど彼女がニューヨークから帰国したばかりのとき、東京駅のホテルのラウンジで行われた。彼女は木村伊兵衛賞に引き続き、ニューヨークのICP(インターナショナル・センター・オブ・フォトグラフィー)の新人賞を射止め、授賞式のために1週間ほどニューヨークに滞在し、東北に帰る途上で僕は彼女を捕まえ、インタビューしたのだった(彼女は東北の未知の場所を「ダーツの矢を地図に投げたように」決めて住み、新たな制作を始めたところだった)。

「何でこんなにわたしはイメージにすがって、イメージから離れられないのか。なぜそうなるんだろうということがあって、絶対にイメージからは逃げられないし、ふり返って見てしまう。その魔力……」

彼女は語り続けた、「イメージと自分のこと」について。

彼女の写真についてアプローチするために、そのインタビューの中から、重要な発言をここに抜粋したい。発言は『CANARY』のオーストラリアでの写真プロジェクトについてのものだが、志賀理江子という写真家が、どのようにして自分の方法論をつくり出して今に至るかがよくわかるからだ。

「以前から、写真というのは、外からイメージを盗んでいるだけじゃないかという、うしろめたさのようなものがちょっとあった。違う言い方をすれば、暴力というか。写真はすごく簡単に自分の作品って言ってるみたいな部分、その違和感をうすうす感じ始めていた。そこで何とか思いついたのが、『明るい場所はどこか、暗い場所はどこか』っていう質問だった。その土地を知らなきゃならないし、図書館にも行く。その過程で、もっと自分の地図を手に入れたいと思ったし、だから「明るい場所、暗い場所」を住人に聞き、マッピングし、全部線に繋げて、そこを巡る旅の中で何が起こったか。わたしは何を見たか。どんな人に会ったか。経験をしたか。それが『カナリア』と名づけられた「構成写真」だった」

志賀理江子は、生まれてきた写真に対して「わたしがやったというより、やっぱりわからないことが多い」ともがき、そのイメージとの格闘の中で「問い」を吐き出す。写真とコトバを徹底的に使って。

その方法論は、デジタルなエフェクトで実験的なイメージを生成し、「コンテンポラリーアートとしての写真」をつくるというオペレーションよりはるかに強い「愛と矛盾」を持っていて、ほかに類例がない。

しかも彼女は生まれてくるイメージに抗いながら、すでにその初期時点で「5パターンぐらい」のカテゴリー分類を行なっているのだ、と説明してくれた。そしてその5つが、オリンピックの輪のように重なっているのだと。

●「ブラインドイメージ」と呼んでいるもの(来たけれど元がわからない)。

●「物語」その中にも「神話」とか「歴史」が入っていたりする。

●「アクション」。「アクション」というのはわたしにとっての「構成写真」のこと。

●「身体」。

●「ランドスケープ」とか……。

「志賀理江子と話していて、とても考えさせられた。それは志賀理江子というアーティスト(写真家)自体が個人を超えて、 ブラックホールや渦のような『力の場』化していて、イメージが溶け合ったり、引き裂かれたりしているからだ」インタビューを終わり、僕はそう書いている。

彼女はそのときすでに、東北の小集落に住みつき、巨大な写真世界を生成させることに取りかかっていた。「それは数年もかかると思う」と彼女はきっぱり言った。

そして彼女は別れ際に言った。

「違和感をそのままにしておくのは嫌。矛盾が悪かったわけじゃなく、愛は愛なんだ。イメージに対する深い愛。 楽じゃない方向を選んでしまう。でも愛の勝利を夢見てるのかもしれない」と。

「イメージの力でしっぺ返しがきたり、復讐を受けたりしても、全部引き受けてみたいと思っている」と。

しかしそのときは、志賀理江子も僕も、いや誰もが2011年3月11日に、まさかあのような大地震と津波、原発事故がやってきて世界を変えるとは、予想だにしていなかったのだ。

2 2019年3月、志賀理江子写真展「ヒューマン・スプリング」インタビューから

① 地図から物語の迷宮へ/カタストロフがもたらしたもの

震災が起こって以来、被災した志賀理江子に対してどう言葉をかけてよいか、僕はまるでわからなかった。震災後、彼女が海外の雑誌で発表した写真や発言も知ってはいたし、僕自身も被災地に何度も訪れてはいたが、すぐに写真とカタストロフについて、整理ができなかった。

しかし、このカタストロフがどのように彼女の写真に変容を与えたのか。そのことを巡り、再びインタビューできるタイミングをずっと探していた。

そして2019年3月というタイミングで、展覧会「ヒューマン・スプリング」が東京都写真美術館で開催された。オープニングで展示会場を見て、そのときが来た、と思った。

後藤 震災後、志賀さんの写真の「ありよう」のことについて考えていたのですが、どうしても被災の話が先に立ってしまうので、なかなかインタビューできるな、という整理ができなかった。

志賀 でも後藤さん、「螺旋海岸」展の最終日に来てくれた。

後藤 行きました。あのあとカタログも全部読んで、ずっと志賀理江子の写真の意味、重要性について考えていた。震災での体験。そして、思考と写真。言葉と写真。事態の中で学んだプロセスが、その後の志賀理江子の展覧会として展開していったことも。

カタストロフを経た写真とは何なのか。志賀さんは、「殯(もがり)」という言葉で、その過程を表したことがあるけれど、そこには、色んな意味合いが込められている。今回の展覧会は、そこからの更なる展開です。

まず聞きたいのは、会場構成のことです。全面写真で覆われた箱が、20ありますね。

志賀 わたしの展覧会は、その場所に沿ってインスタレーションを考えます。最後に展示を考えるのではなく、制作が始まったと同時に、模型とともに暮らし始める生活が始まるんです。東京都写真美術館の改修前、2014年から始まりました。

後藤 ということは「螺旋海岸」のすぐあとですね。

志賀 ただわたしの出産と、丸亀市の猪熊弦一郎現代美術館での展示もかぶった時期でしたし、「春の問題」は、わたしにとって大きく、複雑なトピックだったのでタイミングがありました。「螺旋海岸」は北釜の地域やコミュニティの成り立ち、もしくは個人のオーラルヒストリー的なところにフォーカスがあったので、そこに「春の問題」を持ち込むのは、ちょっと無理だったんです。

後藤 時期がまだ早いというか。

志賀 それこそ『Lilly』から「 螺旋海岸」もすべて繋がっていますから、少しずつ考え始めていて。春にやりたかったし。

後藤 これは春、3月にやらなければいけない展覧会ですよね。

志賀 そう。絶対に春でということで、それが決まってからは、写真美術館の空間がどんな空間かということや、東京という場所がどのような場所かということも考えました。基本的に、サイトスペシフィックな写真展としてつくることがわたしの場合にはありますし。

そこから、試行錯誤があり、手を動かしながら、生み出した結果が、あの大きさと20という数です。最初から20にしようとは計画していません。

後藤 なぜそのことを質問したかと言うと「螺旋海岸」のときもそうですが、「地図」というものが志賀さんの方法論で重要だからです。

例えば、志賀さん個人としても、コミュニティの人々をリサーチすることは、ある種の「儀式」だし、そのようなプロセスを経て写真世界ができあがっていく。そこに「地図」生成という作業があるんです。

今回の場合の20の配置は、「螺旋海岸」で必要とした、今までのような地図とは違っていて、順路図のように思いました。

それから方位や方向です。1つずつの箱には、正面と背面と左右がある。そして、1つずつには、タイトルがつけられている。写真のルールについて知りたいと思いました。そこには、今回は「スプリング」だから、今までの「殯」の過程というよりも、やっぱり「歌」の歌い方と関係してるように思えたんです。

これらのことについては、どうですか?

志賀 まず地図ですが、今までは写真、展覧会への道のりが全くわからない場合が結構多かった。だから地図というか、手書きの「マインドマップ」的なものが、どうしても必要だった。

今回は「春」という設定を行なっているので、どう繋がっていくのか。「地図」というよりも、「系譜」というか、春から始まる様々な問題を辿って寄り集まることが、重要になりました。だから「地図」というより、「言葉」の作業がいっぱいありました。

後藤 言葉の作業。

志賀 ただし、展覧会内には言葉を今回持ち込んでいません。丸亀の展覧会「Blind Date」のときは持ち込んだけれど……。

後藤 あのときは、会場を出たところに言葉が展示されましたね。

志賀 そうです。「マインドマップ」的なことで「螺旋海岸」は進んでいけたけれど、言葉の作業が必要だった。なぜなら「春の問題」がとても複雑で、物語や語りでしかアプローチできない次元だったからです。

もっと抽象度を上げ、飛躍させ、現実やイメージに繋いでいくには、どうしても「物語ること」が重要だった。

後藤 1つずつの箱の写真にも、物語的なタイトルがついていましたね。ストーリーテリングが、万華鏡のように行われています。

志賀 物語を語るには、春の様々な複雑な問題や引用もある。学んだこと、色んな人に会ったことも。でも、最終的にはそれを、わたしの体に落とし、そこから語り直さなければなければならない。春ということを、自分の身体に置き換える。そうなると、地図を把握するよりも、何を語れるかが重要になる。

それから、方向なんですが、都写美の模型と暮らしてはや何年(笑)。

後藤 (笑)。そんなに暮らしているんですか。

志賀 暮らしていました。日々模型の隣りで寝て起きて、みたいな。大きな展示室が1つあり、まずすべての壁際に人が座れるようにしました。それが実はとても重要なんです。普通だと、壁に写真をかける。でも壁には人間が座る。そして、中心の方向を見る。だから視線の方向としては、外側から内側を見ることになります。その中に写真が置かれる。

裏表をライトアンドシャドウの対比にはしたくなかったし、4面だと春夏秋冬的な複雑さを物語れます。そして観客が会場を彷徨い、振り返ったときに、「永遠の現在」を示す「彼の顔」が見える。

後藤 「永遠の現在」とタイトルづけされている彼の写真が、こちらを見返しています。

志賀 振り返ると、20の面がすべて、こちらを見ている。その、身体の感覚知覚に持っていくために、写真はすべて同じ方向にしました。

でも歩くにしたがって方向はズレていくし、万華鏡の中のような、複雑なものになるんです。結局、一目で全部見れない。

後藤 迷宮の中に観客は置かれます。とても身体的な経験を重視しているんだと思いました。

志賀 目の前で見ているのと、引いた距離で見るのでは、全く違うんだという感覚。その身体的な感覚が見ることに必要だということは、確実に、震災の11日の夜に気づいたことでした。

個人的なことですが、子どもの頃わたしは、世界のあらゆる状況の悲惨な状況や現実を、テレビを通じてしか知らなかった。多少の感情の起伏やショックを受けることはあっても、ただ見ていただけだった。だからどこか、見ることに不感症のまま大人になっていたんだと思う。写真をたくさん撮っても、少し興奮するだけで、どこか空虚なままだった。

ところが、震災の日に、身体を伴って、目の前でとても大変なことが起こった。そのときは最悪だと思ったけれど、肉体を伴って見る、息切れしながら逃げながら見ることは、結果的にはわたしを打ち破って救ったと思います。それくらい、肉体とともに何かを見るということが大事だということを知ったから。

後藤 今の話はとても重要です。カタストロフは、ただ破壊ではなくて、志賀さんの中に強い変成を引き起こした。

志賀 今考えると、わたしがもし北釜の集落に住みつつ、その日たまたま集落にいなくて、あの状況をテレビでずっと見ていたらと想像することのほうが恐ろしいです。結果的にわたしが心を病まなかったのは、肉体を伴って見るということがそのときに起こったからだと思います。

後藤 「ありよう」の変成ですね。

志賀 落ち込んだけれど、結果的に病まなかった。震災以降の大きな変化は、世界中で起こっているあらゆることに関して、想像がつくようになったこと。ニュース1つ見るにしても、全然違う。身体があるということで、何かを見るっていうことの「深さ」が変わりました。

② 「ヒューマン・スプリング」はいかにしてつくられているのか/共同体のこと

後藤 次に共同体と写真についてです。「螺旋海岸」で、北釜の住民の人たちは、志賀理江子にとって写真をつくるプロセスに不可避の存在だった。イメージを生むことと共同体は、すごくリンクしていたでしょう。

志賀 イメージと共同体。

後藤 でも今回の展覧会は、志賀さんが一体化してきた共同体と違います。オープニングのときに、「今回はわたしだけの写真じゃなくて、集団でやっている」とメンバーを紹介しました。それは今までの集団のあり方と違います。どんな変化なのか、とても興味深いです。

志賀 まずはもう、赤ん坊がいるというのが大きくて。昔は一人で撮っていたけれど、無理がある。でも写真は、実は集団性というメディアの特性があると気がついたんです。震災後、北釜から集団移転して、わたしは子どもを産み、夫の家に引っ越した。そうなったときに「春の問題」をやろうとすると、後藤さんが指摘するように、自分がコミュニティを新たにつくらなければ制作はできない。最初はテクニカルな動機で、人を集めて始めたけれど、それがとても良かった。

後藤 もう少し具体的に説明すると…。

志賀 北釜のコミュニティにいたときは気づかなかったことなんですが、一人ひとりがインディペンデントであり、かつ集まって何かをつくるときに、方向性がたくさん存在する。対話が生まれる。知恵が集まる。そうすると、不可能に見える現実が、迎え入れやすくなってくるんです。わたしが倒れたとしても、チームで動いているので、ゆだねることができて、広がっていきます。

後藤 その集団性へのシフトは、写真を見ても感じましたね。

志賀 写真をやるときにぶちあたる問題が、そのまま今の現代の社会問題と繋がっている。それをメンバーで話すことによって、撮影自体が社会的なものになっていく。場自体が、対話する場になっていくのが何よりいいんです。

けれども、我々がイメージで抱えるものは、結局は表象物だから、ものすごくわけがわからないものなんです。イコンのような、宗教的な感じにはなりにくい。その日行う撮影で、我々が何を迎え入れるかは、全然わからない。わからなければわからないほど、自分たちの肉眼では見えなかったものが見えてくればくるほど、それは撮影として良いわけなんです。

後藤 非常に面白い方法論です。

志賀 このことは「ヒューマン・スプリング」をやって強く強く感じたことだったし、これからも面白い展開をすると感じます。

後藤 ところで今回、タイトルに「ヒューマン」という言葉をダイレクトに出していますよね。「螺旋海岸」では、ヒューマンという単語は浮かび上がってこなかった。それは新しい集団性への移行も反映していますか?

志賀 いやタイトルの「ヒューマン・スプリング」は最初は「誰々さんの春」だったんです。個人名だった。そのあと、個人の話でもないし、抽象的で普遍的な問題に繋がっていったので、「兄の春」。「お兄ちゃんの春」とわたしは呼び始めて。わたしに兄はいませんけれども、架空の兄ということで、血縁ということが出てきた。しかしそのあとに、抽象度がさらに上がり、「人間の春」と。

後藤 展示の正面写真のタイトルには、「人間の春」と日本語で書いてありますね。

志賀 そうなんです。展覧会全体のタイトルを総合したときに、英語をカタカナ読みで「ヒューマン」にして、「春」も「スプリング」と表記しました。「ヒューマン」と言うと、語源がいっぱいある。だから、もっと色んな言葉に繋がっていく。ヒューマンとは、対自然への言葉でもある。「スプリング」も春だけではなく、「泉」「飛び跳ねる」「ぶつかり合う」といった意味もある。ただ正直、「ヒューマン」という言葉を使うことを、とても悩みましたね。

後藤 普通の意味での「ヒューマニズム」ではないことはわかっていますが、しかし、思い切ったタイトルだと驚きました。

志賀 でも「ヒューマン」に「スプリング」がつくことで、意味が色々に分かれていくことが、重要でした。

後藤 写真だけでなく、言葉によってイメージがさらに増幅していきます。

「螺旋海岸」のときの、松の根っこが人間を貫いているように見える写真はとても象徴的で、地図との関係においても、重要でした。今回、新しい共同体と、新しい場所というプロセスで、「新しく生み出した」と実感のある写真はどれですか?

志賀 全部だと思っている、違うと言われそうですが、現場を通じて言うと、そうなります(笑)。

後藤 大きな違いは何ですか??

志賀 今回は、よりわたしの体に置き換えてから、様々な複雑な課題を解いていきました。だから、これは誤解を招くかもしれないですが、今回は写真を撮るというよりも、絵を描いているような感じに近かった。1つの写真にも、レイヤーを重複させ、つまり撮影を何回も行っています。でも、どれだけ撮ったとしても最後には1枚を選ぶことになるんですが。

後藤 時間もかかりましたか?

志賀 かかりました。少しずつ撮影をして「あっ、これはこういうことなんじゃない?」とわかる。「では、こうしよう」という風にやるのが、結構ありましたね。

後藤 グループで議論していくことで、自分の中で昇華され、厳密な絵になっていくということですか?

志賀 そうですね。対話はもちろんあるけれど、その現場にいる人が体を持ち込んでやると「これは違うな」とかわかるんです。色んな人の思考の産物によって、最終的に決断を下します。

後藤 「螺旋海岸」のときは、真ん中に人の写真があり、その人の眼差し、言い換えれば「遺影」の眼差しが問題になった。「殯」の過程です。

今回は、振り返ったときに、赤い顔をした「春の彼」の眼差しがあります。

「眼差しの問題」としては共通しているけれど、まるで意味が違うと思いました。

志賀 「彼」の写真について言えば、あれが全体の中で、一番レイヤーが深いものなんです。あの写真には、「永遠の現在」というタイトルがついています。カタログのテキストにも書きましたが、精神分析学の木村敏が癲癇(てんかん)症の発作のことを、言い表した言葉なんですね。その言葉を聞いたときに、ものすごくびっくりしました。これはまさに写真のことを言っていると思えたからです。

後藤さんは覚えていると思いますが、わたしにとっての写真の世界、写されているイメージは、撮られたのは過去かもしれないけれど、そのイメージはそこからも抜けて完全に宙に浮いているものなんです。写真は、「過去・現在・未来」という時間を抱えた人間たちが、その時間を逃れ、スプリングする空間をつくる儀式だと考えているんです。

後藤 その儀式が写真であり、時空を解放する。そのような写真に対する考えは、初期から変わらない。

志賀 今回やっていることは、まさにそれなんです。癲癇の発作の症状は、過去と未来がなくなる時間軸に生きる身体になるということ。つまり、「永遠の現在」という感覚は、言わば、限りなく世界と等しくなるようなことじゃないか。

後藤 実に面白い。

志賀 体ということ。そして「永遠の現在」であるということが指し示す複数のレイヤー。写真のメディア性。

人間の体が「永遠の現在」になってしまうということが起こったとしたら、その人が知覚する世界は、まるで変わってしまうでしょう。その世界が、限りなく写真の世界に近いっていうことは、大きなポイントでした。

躁状態と言えるような状態の身体が、何に一番近いかを考えたときに、古代から語られている精霊や鬼たち、それに、古代における物語の源なのかもしれない。

だから「彼」は演じているのです。「顔はあのときの顔で、身体はあのときの感じで」「昔を思い出して」「子どもの頃に戻って」と、混乱するような(笑)ものすごく複雑なことをたくさん「彼」に呼びかけ、「彼」はそれを一生懸命演じた。それはそれはものすごい集中力で。わたしの呼びかけは、なんと言うか、意味があってないような言葉であって、それを彼はわかっていたと思います。最終的には、彼の判断で、何者かになったんです。写真の中で演じることは、ネガティブに語られてきた面があると思うけれど、そうではなくて、演じることで体から抜け出て、写真の中のイメージになっていく。

あのポーズは、今まで写真において夥しい数の遺影やポートレイトのポーズになったものです。顔が赤いのは、あらゆることのメタファーです、何を想起させるのか、見る人に完全に委ねている。

人間は、コミュニティの中にいるから、非日常を迎え入れないと心のバランスを保つことができない。コミュニティの中の、儀式や祭りの際に、なぜ自作自演するように、何者かを演じる必要があるのか。人間同士の問題や煮詰まりによって、コミュニティが内側から壊れていってしまわないように、外から精霊や鬼がやってくるように、内側に揺らぎを起こす必要があったのだと思います。

③ 「眼差し」と「歌」の力

後藤 「螺旋海岸」のときの眼差しと、「ヒューマン・スプリング」の眼差しを巡ることを、再度質問させてください。

「ヒューマン・スプリング」には、今、志賀さんが言ったような、写真と「永遠の現在」としての身体があり、また、1枚の中に複雑なレイヤーとオープンネスがある。古代社会では、集団の中で障害のある人が、実はポジティブな存在だった。異界へ繋がるストレンジャー、トリックスターですよね。ポジティブなものとして扱うという集団の知恵が形成されていた。

まさに、志賀さんは、その同質のものとして、この写真を捕まえている。「螺旋海岸」のときの眼差しは、遺影のものであり、絶対的な彼岸からの眼差しという、辿り着けない鏡として見る人に提出されていた。全くヒューマニズムではない眼差しです。「あなたたちは生きているんですか」という問いかけと言っていい。僕は「螺旋海岸」を見てそう思いました。

しかし今回は、その問題設定と全く違う次元に「春の彼」の眼差しはある。もっと開かれ、歌いだすような、見る人をどこかに誘い出すような眼差しです。外へ繋がる「眼差し」です。

志賀 眼差しの質の違いがあるのかもしれないです。

後藤 北釜のときと違う回路で、写真の本質に辿り着いている。

志賀 今回「ヒューマン・スプリング」をやってみて、改めて北釜が気づかせてくれたことがいかに多いかと思いました。震災による死の意味も変わり、受け入れるというか……。

後藤 さっきイコンをつくるんじゃないって言ったでしょう。だからそこが大切ですね。つくってみたんだけど、それは……。

志賀 まだ何かわからないですが、死が生の連鎖の中に循環し、ふと気づくと何ものかになっているという、自然の営みの中では当たり前のことが言えるかもしれません。

後藤 また新たに、写真が志賀理江子にさらに問いかけているということなんですよね。

今回つくられた写真集(展覧会図録)にも驚きました。異様な写真集で、こんな本見たことがありません。「春の彼」の顔、つまり展覧会で「永遠の現在」と題されていた写真が、すべての左ページを占めていて、得体の知れないものが生まれている(笑)。

志賀 全く同じ写真が片面すべてに入っています。最初から、こうしなくてはならないというイメージがあって、それは揺るがなかった。

後藤 「螺旋海岸」は中心性があったし、螺旋の迷宮があった。でも今回は、ズレながら彷徨っていく巡礼みたいです。「螺旋海岸」のときは、写真は裏は空っぽで、それは写真は写真であるという現実を暴露もしていたわけだけれど、今回は四方が写真が貼られた箱になっていた。ただ、木の枠のフレームは20個とは別に存在していて、それはなんか、ヴォイドを象徴しているようにも思えました。

志賀 見えない領域が、目で見る限りはあるっていうのも示したかったです。展覧会場の隅の天井に、カーブミラーを置きました。

後藤 「ブラインド」な領域があると。

志賀 毎日何かしらイメージの立ち上がりに、立ち会う。ただ、見えすぎて見えなくなっているっていうことがあるから。

後藤 今回の展示は、木枠のフレームに写真は、裏打ちしないで展示していましたね。

志賀 あれ、貼ってもいないんですよ。実は宙に浮いていて、写真と写真同士はくっついている。

後藤 あ、被せてあるだけなんだ。

志賀 浮いています、寄りかかって。

後藤 あのプリントが、ビロビロしているのがよかった(笑)。好きだった。

志賀 あのビロビロのクオリティがもう、すごい大変だった(笑)。あれはとっても大事。

後藤 だから、やっぱり「螺旋海岸」のときに、集会場で流出した写真が回収されていて。そのイメージと物質の体験を志賀さんは経験したわけです。

志賀 あれは究極の形。

後藤 写真の究極の千本ノックというか。写真における物質とイメージを、あんなにこてんぱんに特訓させられた写真家っていうのはかつていないと思う。絶対に。

志賀 (笑)。あの経験が何だったのかっていうことを思うと、何も写っていないに等しい小さな写真でさえ、やっぱり発見され、お金ではない価値がある。写真が現実に抗っている感じがすごくあった。しかも北釜集落だけじゃなく、東北全体の沿岸部でその事態は発生した。とても悲しい場でもあるけれども、現実に抗う場として現れたことは、とても強烈なことだった。

後藤 だからそういう経験値やイメージの経験値が、あのビロビロのリアリティに反映している。

志賀 そうですね。ただ、額に入れる写真というものも、やはり切実です。それを選ぶときも、また来るとも思っていますし。

後藤 展覧会をして整理できてきましたか?

志賀 いやいや、整理されていない。とても複雑なものを、複雑なことなんだっていうリアリティを持って、その抽象度を上げ、切実に、持ち込むかということになったとき、ただぐちゃぐちゃなものを置くのは、わたしにはできないんです。それは混乱を引き起こすし、厳密にやらないと写真の暴力性を増幅してしまいかねない。

後藤 なるほど。

志賀 でも本当にそう。それは自分もすごい危険を感じているし。だから、向き合えば向き合うほど謎は深まるばかりなんです。

後藤 北釜で被災するという経験が大きかったけれど、基本的な写真についての問題意識は、すでに強くあって、だから現実のカタストロフを、ネガティブに置くのではなくて、ポジティブに変換しながら志賀さんは、学び続けている。その中で、今回はやはり「歌」が中心にある。今振り返ると「螺旋海岸」の地図の真ん中にも実は「歌」と書いてました。

志賀 なぜ「歌」かと言うと、イメージという言葉を極力使いたくないから。とても混乱させてしまうので。肉体を伴って見ることが、どういうことかと考えると、それは、「歌」を聴いたときや歌うときに近い。その両方が混合した状態。身体を伴って響き合うみたいな。

写真は目で見る表象物だから。そのジレンマをどうにか解きたい。突破したいっていうことがあるんですね。だから、写真の中の光景も、「歌」のようであるようにと、いつも願い心がけていると思うし、書いた言葉も歌詞のようにあってほしいと思うんです。

3 展覧会の最終日に

インタビューしたあとも、僕は「ヒューマン・スプリング」を観に行った。何故なら、さらに観たいと思ったから。謎を解きたいとか、問いに耳を澄ませたいとかではなく、あのイメージの中に彷徨い、混乱しながらも複数の「歌」を聴きたいと思ったのだ。こんなことを感じさせてくれる「写真」がほかにあるだろうか?

大きな野外の食卓。目を合わせたらいけないよ。捨てられ積み重なった可燃物。廃棄されたビニールハウス。焚火。浜辺に掘られた大穴と裸体の人。小学校の体育館は水浸しで正装した人たちのほとんどは、なぜか目を閉じている。ファミリーマート。断崖に打ち上げられた流木と傍の男。飛行機からの夕景、花樹の下から男は見上げている。カタトニア。そして様々な違った「歌」を歌うひとたち。わたしはわたしだとはわたしは思わない……。

最終日に、再度会場を繰り返し歩く。写真だけを見る、いや、タイトルの言葉も写真と照合しながら歩く。巡礼と迷宮。それはかつてないイメージの旅、物語の旅であり、意味の中心から離脱し、また帰還する。茫然と振り返ったその時に、あの「永遠の現在」の「春の彼」が僕に眼差しを送っていることに気づく。

写真に見返される僕らの宿命は、明るい場所に向かっているのか、そうではないのか。エンドレスな問いかけが、響き続けている。