「背景を描いてみても良いんじゃない?」

友人の何気ない一言でこの本をイラストの資料のつもりで購入しました。当時20代で、イラストレーターとして駆け出しだった私は、今よりもシンプルで使いやすそうな、背景のない人物をメインにした絵を描いていました。仕事としてのイラストを意識して、人物を装置、あるいは記号のような存在で描いていたので、背景を描いていないことが意外と盲点でした。

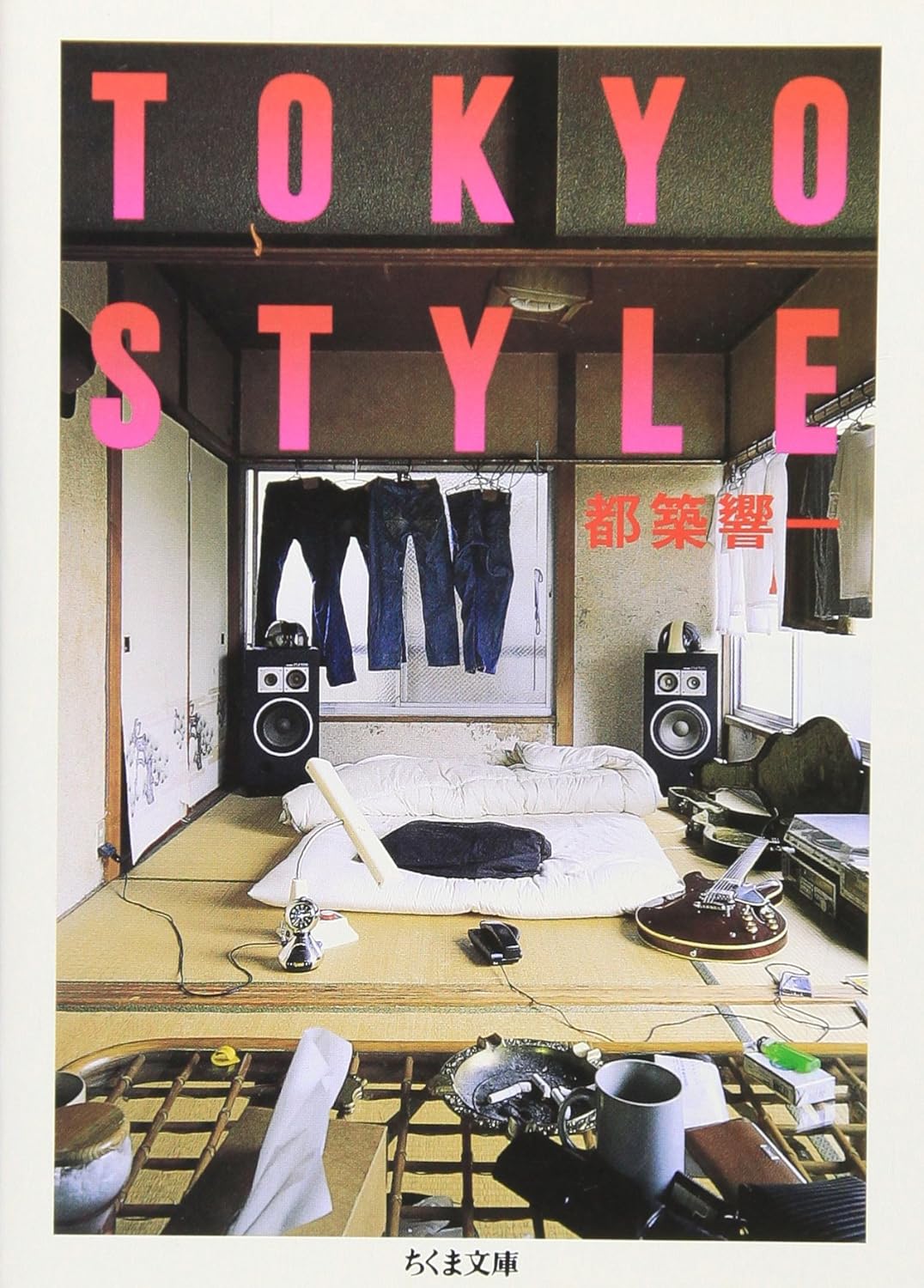

もっとスタンダードな背景写真の本はたくさんある中で、なぜこの『TOKYO STYLE』を選んだのかはわからないのですが、この本は私にとって背景とはどういうものなのか? ということを考えるきっかけになりました。実際にこの本が背景の資料としてとても役に立つのかと言われると、必ずしもそうではないのですが、この本の写真が撮影された頃、1993年は私が生まれた年に近いんです。当時私は一歳くらいでしょうか。覚えていないけど、どこか見たことがあるような質感を感じました。

この本を見ていると、当時はすごくものが多い時代だったのだなと思います。東京の小さな一室で暮らしている人びとの部屋は、楽しむためにどうしてもものが多くなってしまうし、暮らしていくのに物理的な工夫が必要になってくる。そうした最初から想定していた賢い工夫ではなく、そうせざるを得なかったつぎはぎの工夫というものは、一人の人が時間をかけて積み上げてきたものなので、簡単には共感できない。途中で挫折した襖の絵や、床に置かれた電話の子機、階段いっぱいに置かれた荷物。こびりついた汚れがなぜか美しく見えてしまう。この曝け出され方に妙なリアリティと魅力を感じました。私のイラストも、無いのに体験したことがあるようなリアリティが大切になってくるのかな? と考えるきっかけになりました。共感が重視されたり、数値化される昨今ですが、カテゴライズにとらわれない、もっと個人的で、切実な作品作りをしていきたいなと。

この本を見て参考にする、または他の資料集を見て参考にするよりも、まず自分の身の回りをよく見ること、人に見せられないような何でもない現状の部屋も写真に撮ってみること、スケッチすること、そうして覚えてストックしておいて、作品に繋げるアウトプットの順番を、この本をきっかけになんとなく身につけました。それは背景を描いても描かなくても、イラストで伝わってほしいこと、例えば朝の空気の色、肌の匂い、室内の温度など、なんか匂うなって感じの絵と言いましょうか。私にとって背景をきちんと描くことは、具体的になりすぎたり、イラストの設定が限定されてしまう感じがしていたのですが、もっと感覚的な脳と身体の間ぐらいで感じるような視点を、わざわざ狭い部屋で多いものに囲まれて暮らす、知らない人の部屋を見て取り入れることができました。それは私の制作にも大きな影響を与えてくれました。

見せられない日常を見つめる、見てもらう。